Schaufenster Elektromobilität

Schaufenster Elektromobilität

Deutschland soll zum Leitanbieter und Leitmarkt für Elektromobilität werden.

Um dieses Ziel erreichen zu können, muss Elektromobilität für die Bevölkerung erfahrbar gemacht werden. Dies geschieht durch den Aufbau regionaler Schaufenster Elektromobilität in Deutschland.

Eines dieser Schaufenster Elektromobilität ist: „Unsere Pferdestärken werden elektrisch“ in Niedersachen.

An vielen dieser Projekte ist die Ostfalia mit verschiedenen Instituten beteiligt.

Hier werden die Projekte vorgestellt, an denen das IfVM maßgeblich beteiligt ist.

Mobil4e

Mobil4e - Was ist das?

Die Bundesregierung hat sich mit dem Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität zum Ziel gesetzt, die Forschung und Entwicklung, die Vorbereitung von Markt und Personal sowie die Markteinführung von Elektrofahrzeugen voranzutreiben, um bis zum Jahr 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf deutsche Straßen zu bringen. Dieser angestrebte schnelle Ausbau der Elektromobilität erfordert die vorzugsweise berufsbegleitende und zeitnahe Fort- und Weiterbildung zahlreicher Fachkräfte und Akteure in akademischen Berufen. Ziel ist die Schaffung neuer Fort- und Weiterbildungsangebote im Bereich Elektromobilität, um dem aktuellen Fachkräftemangel zu begegnen.

Im Forschungsprojekt „MOBIL4e“ im Schaufenster Elektromobilität Niedersachsen wird ein hochschulübergreifendes modulares Fort- und Weiterbildungsangebot zu den Themenfeldern der Elektromobilität geschaffen. Die jeweils zweieinhalbtägigen Weiterbildungsangebote vermitteln in interaktiven Lehreinheiten, Fallstudien und integrierten Laboren den aktuellen Stand der Wissenschaft im Bereich Elektromobilität. Neben „New Mobility Business“ werden die Themenfelder „E‑Fahrzeuge“, „Batterie“, „Leistungselektronik und E‑Maschine“ sowie „Ladeinfrastruktur“ angeboten.

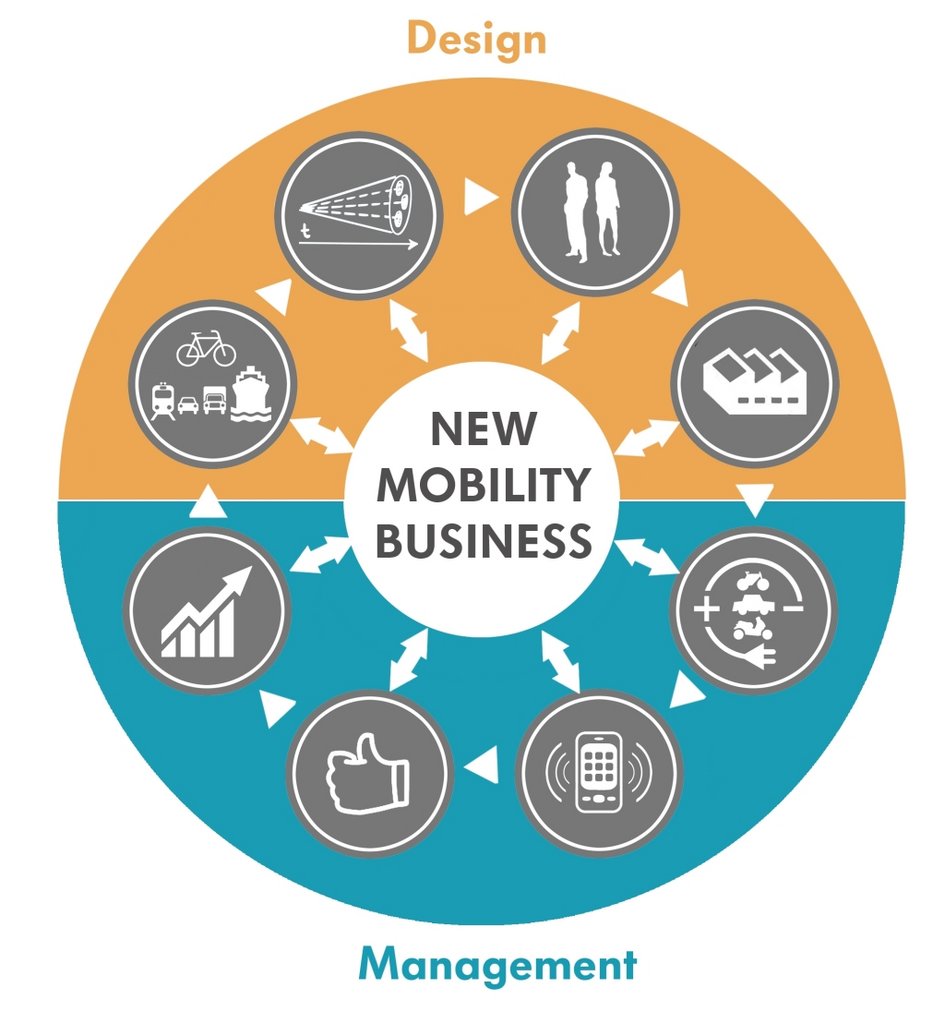

New Mobility Business (NMB)

In zwei Weiterbildungsmodulen à 2,5 Tagen werden das Design und das Management von Geschäftsmodellen für Neue Mobilität auch durch interaktive Lehreinheiten mit hohem Praxisbezug vermittelt. Die Inhalte sind in drei integrierten Laboren erleb- und erfahrbar . Infos zum Projekt und den Modulen finden Sie auf den folgenden Internetseiten und in unserem Flyer.

Neue Mobilität:

Veränderte Rahmenbedingungen (demografischer Wandel, Digitalisierung etc.) sowie gesellschaftlicher Wertewandel beeinflussen die Mobilität. Konzepte, Organisation und die Technik der Mobilität bedürfen einer Transformation hin zu neuartigen Dienstleistungs-, Infrastrukturnutzungs-, Antriebs- und Fahrzeugkonzepten sowie Neuentwicklungen bzw. Anpassungen von Geschäftsmodellen der Mobilität.

NMB - Weiterbildungsseminar

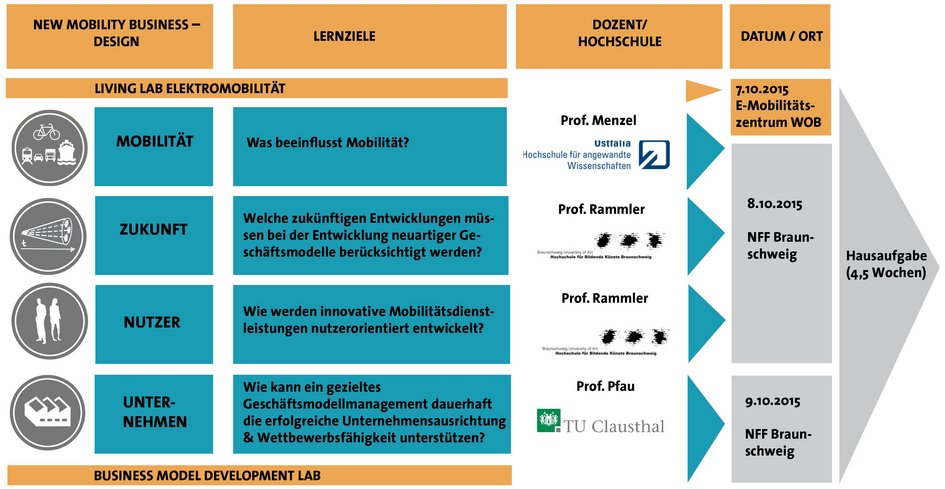

NMB – Design (Modul 1)

Das erste Weiterbildungsmodul vermittelt die strategische Exploration und Entwicklung von Geschäftsmodellen Neuer Mobilität durch das Erfahren von Elektromobilität im Living Lab und die Betrachtung folgender Themenschwerpunkte:

- Multimodale Mobilität,

- Mobilitätsdesign und Zukunftsforschung,

- Geschäftsmodellwandel.

Die vermittelten Grundlagen werden im Rahmen des Business Model Development Lab aufgegriffen und anhand einer Fallstudie konkretisiert. Auf Grundlage des Erlernten erarbeiten die Teilnehmer eigenständig ein „Business Model Canvas“ für ein Unternehmen aus dem Bereich Neue Mobilität und stellen dies am Anfang des zweiten Moduls vor.

NMB – Management (Modul 2)

Das zweite Weiterbildungsmodul behandelt das Management von Geschäftsmodellen für Neue Mobilität, indem die taktische und operative Ebene der Geschäftsmodelle im Vordergrund steht. Dazu werden

- Geschäftsmodelle für Unternehmen

aus dem Bereich Elektromobilität vorgestellt,

- die Rolle von Smartphones in inter- und multimodaler Mobilität betrachtet,

- die Nutzerakzeptanz neuer Geschäftsmodelle beleuchtet,

- der Einsatz des Revenue Managements erläutert

und anhand des Geschäftsmodells E-Carsharing im Rahmen des Mobility Business Lab erprobt.

NMB - Lernziele

Durch Ihre Teilnahme am Weiterbildungsangebot „New Mobility Business“ erwerben Sie vertiefte Kenntnisse über Geschäftsmodelle der Neuen Mobilität und sind in der Lage, folgende Fragen zu beantworten:

- Was beeinflusst Mobilität?

- Wie werden innovative Mobilitätsdienstleistungen entwickelt?

- Wie kann ein gezieltes Management eines Geschäftsmodells zukunftsorientiert und dauerhaft die erfolgreiche Ausrichtung und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens unterstützen?

- Wodurch zeichnen sich innovative Geschäftsmodelle der Elektromobilität aus und welche Rückschlüsse können daraus für das eigene Geschäftsmodell gezogen werden?

- Welche Einsatzmöglichkeiten von Smartphones in inter- und multimodaler Mobilität bestehen und welcher Mehrwert kann durch den Einsatz für den Anbieter und die Nutzer generiert werden?

- Wie kann die Nutzerakzeptanz neuer Geschäftsmodelle erreicht und gesteigert werden?

- Wie kann Revenue Management zum wirtschaftlichen Betrieb einer E‑Carsharing-Flotte beitragen?

NMB - Teilnahmedetails

Die Veranstaltung „New Mobility Business“ besteht aus den Modulen Design und Management. Diese können nur gemeinsam gebucht werden. Im Zeitraum zwischen den Modulen ist in Kleingruppen eine vertiefende Aufgabe zu bearbeiten.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Herrn Dietz verbindlich an. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Veranstaltungsreihe ist kostenfrei (exklusive Kost und Logis).

NMB – Design

NMB – Design

am Mittwoch 7.10.2015 ab 13:00 Uhr im Elektromobilitätszentrum Wolfsburg (Nähe Bahnhof)

und am Donnerstag 8. und Freitag 9.10.2015 ganztägig im Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik NFF in Braunschweig

NMB – Management

NMB – Management

am Mittwoch 11.11.2015 ab 13:00 Uhr und am Donnerstag 12. und Freitag 13.11.2015 ganztägig im Energieforschungszentrum Niedersachsen EFZN in Goslar

Jeweils am Mittwoch- und Donnerstagabend besteht die Möglichkeit zu einem gemütlichen Get-Together. Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung an, ob Sie daran teilnehmen möchten.

Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt:

Prof. Dr. Cerbe (öffnet Ihr E-Mail-Programm), Ostfalia (Salzgitter)

NMB - Projektpartner

Beiteiligte Hochschulen, Institute, Professoren und Mitarbeiter

Ostfalia, Hochschule für angewandte Wissenschaften

Institut für Verkehrsmanagement

Prof. Dr.-Ing. Thomas M. Cerbe

Bernhard Dietz, M. Sc.

Prof. Dr.-Ing. Christoph Menzel

Dr.-Ing. Sonja Machledt-Michael

Technische Universität Braunschweig

Institut für Automobilwirtschaft und Industrielle Produktion Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Lehrstuhl für Produktion und Logistik Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Prof. Dr. Thomas S. Spengler Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Isa von Hoesslin Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Prof. Dr. David M. Woisetschläger Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Dipl-Kffr. Irina Hoof

Hochschule für bildende Künste Braunschweig

Institut für Transportation Design Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Prof. Dr. Stephan Rammler Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Dr. Dipl.-Designer Mathias Wiehle Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Leibniz Universität Hannover

Institut für Wirtschaftsinformatik Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Prof. Dr. Michael H. Breitner Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Dr. Nadine Guhr Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Technische Universität Clausthal

Institut für Wirtschaftswissenschaften Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Abteilung für Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Prof. Dr. Wolfgang Pfau Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Lucas Schubert, M. A. Infos (externer Link, öffnet neues Fenster)

Quicar elektrisch

SFE4/007 5.1 Quicar elektrisch - Was ist das?

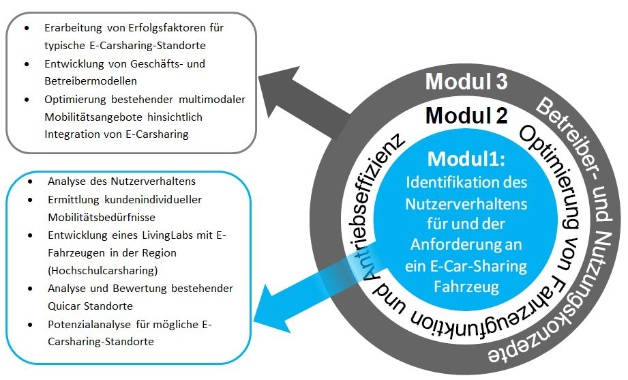

Im Forschungsprojekt Quicar elektrisch im Schaufenster Elektromobilität Niedersachsen geht es um die "Identifikation eines optimalen energetischen und wirtschaftlichen Nutzungskonzeptes für den E-Carsharing-Betrieb".

Das Projektteam der Ostfalia (Friederike Rudolph B.A. und Bernhard Dietz M.Sc.) ist in den Modulen 1 und 3 des Forschungsvorhabens Quicar elektrisch vertreten.

Projektlaufzeit: 01.07.2013 bis Ende 2015

Problemstellung

Der erfolgreichen Vermarktung von E-Carsharing-Angeboten steht derzeit noch eine Vielzahl von ungelösten Herausforderungen entgegen. Einerseits sind hohe Investitionen für Fahrzeuge, Infrastruktur und angepasste Software zu tätigen, andererseits fehlende gesicherte Kenntnisse über Kundenerwartungen und Marktentwicklung. Ebenso ist offen, wie E-Carsharing-Angebote bestmöglich in bestehende Angebote des ÖV einzubinden sind. Grundlage für wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle ist folglich ein besseres Verständnis des Gesamtsystems E-Carsharing und insbesondere der Kundenwünsche und Schnittstellen. Erst auf dieser Basis lassen sich eine Absicherung der Investitionen und ein insgesamt wirtschaftlich tragfähiger Betrieb sicherstellen.

Weitere Probleme ergeben sich in Bezug auf Dimensionierung und Betrieb der Elektrofahrzeuge sowie der erforderlichen Infrastruktur. Dies betrifft etwa die Optimierung von Fahrzeugkomponenten, Bedien- und Fahrerunterstützungssystemen für die Kurzzeitnutzung, die Schaffung einer geeigneten Ladeinfrastruktur im (teil-)öffentlichen Raum, die Sicherstellung einer korrekten Ladeschnittstelle sowie nachfragegerechter Ladestrategien und den Umgang mit situativen Reichweitenbeschränkungen. Dies erfordert neue, auf die Randbedingungen des Carsharing-Einsatzes angepasste (fahrzeug-) technische Lösungsansätze.

Ziel des Forschungsprojekts

Ziel des Vorhabens ist das Übereinkommen bestehender Anwendungsbarrieren des E-Carsharings durch Identifikation kundenorientierter, energetisch optimaler und wirtschaftlich nachhaltiger Betreiber- und Nutzungskonzepte für Elektrofahrzeuge in einer Casharing-Flotte.

Zur Zielerreichung werden zukünftige (fahrzeug-)technische Lösungsansätze und Geschäftsmodelle zur Integration von Elektrofahrzeugen in den operativen Carsharing-Betrieb erforscht und erprobt. Dies beinhaltet die Integration von Elektrofahrzeugen in die Quicar-Flotte und die Schaffung eines E-Carsharing-Angebots an verschiedenen urbanen Standorten des Schaufensters. Von großer Bedeutung ist dabei steht dabei die Einrichtung eines hochschulspezifischen Car-Sharing-Angebots, das als Living Lab Campus Mobility (Hochschulcarsharing) weitgehende wissenschaftliche Untersuchungen ermöglicht.

Kooperatives Promotionsprogramm Elektromobilität

Kooperatives Promotionsprogramm Elektromobilität - Was ist das?

Promovierende haben seit Mai 2013 die Möglichkeit, ihre Doktorandinnen- und Doktorandenqualifizierung an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften zu erwerben, die Promotionen erfolgen in Kooperation mit der Niedersächsischen Technische Hochschule (NTH). Sie vergab insgesamt 20 Promotionsstipendien für das kooperative Promotionsprogramm Elektromobilität. Neben der Technischen Universität Braunschweig, der Technischen Universität Clausthal und der Leibniz Universität Hannover, sind auch die Hochschule Hannover und die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften beteiligt.

Für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren werden die Promotionsstipendiatinnen und -stipendiaten an einer der genannten Hochschulen tätig, um Themen zu bearbeiten, die in ein abgestimmtes Forschungsprogramm zur grundlegenden Untersuchung der nachfolgend genannten fünf Forschungsgebiete eingebettet sind: Ladeinfrastruktur und Smart E-Grid, Integration des Smart E-Mobil in das Smart E-Grid, Elektrotraktion im Smart E-Mobil, Energiemanagement im Smart E-Mobil und Geschäftsmodelle für das Smart E-Mobil im Smart E-Grid.

„Dieses Promotionsprogramm ist längst überfällig. Endlich haben auch Fachhochschulabsolvierende die Möglichkeit, in einem fest definierten Zeitraum die Doktorandenwürde zu erlangen, ohne Zusatzleistungen erbringen zu müssen“, freut sich Prof. Dr. Ekkehard Boggasch, Leiter des Labors für Elektrotechnik und für regenerative Energietechnik, das Teil des Instituts für energieoptimierte Systeme der Ostfalia ist. An diesem Institut sind zwei der Promotionsstipendien angesiedelt. Das dort im Rahmen der Promotionen zu bearbeitende Forschungsgebiet umfasst die Integration des Smart E-Mobil in das Smart E-Grid. Der Schwerpunkt liegt auf der Einbindung regenerativer Energien in ein intelligentes Netz. Darüber freut sich Boggasch besonders, weil damit „Synergien durch die Nutzung unseres regenerativen Energieparks entstehen“. Der Energiepark der Hochschule bietet viel Potenzial für Forschungstätigkeiten. Er erlaubt zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von verschiedenen Energieerzeugern, wie z. B. Windkraft oder Solarenergie, mit unterschiedlichen Energiespeichern, wie bpsw. einer RedoxFlow-Batterie. Mit Hilfe einer Ladesäule kann die gewonnene Energie dann einem Elektroauto zugeführt werden.

Die Beschaffenheit des Energieparks bildet den Ausgangspunkt für die Promotionen. Im Rahmen der zentralen Fragestellung soll analysiert werden, welche Kombinationsmöglichkeiten sinnvoll sind und welche Strategie am besten funktioniert. Die gebürtige Griechin Stamatia Dimopoulou wird im Labor von Boggasch ihre Promotion erstellen. „Trotz meiner akademischen Ausbildung war mir schnell klar, dass ich aufgrund der angespannten Situation in meinem Heimatland kaum Möglichkeiten habe, in meinem Traumberuf zu arbeiten. Deshalb fiel mir die Entscheidung nach Deutschland zu gehen nicht allzu schwer. Ich will meine Chancen nutzen“, so Dimopoulou. Im Januar 2013 trat sie ihre Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für energieoptimierte Systeme an der Ostfalia an. Kurze Zeit später verstärkte Alice Oppermann das Doktoranden Team am Standort Wolfenbüttel. Sie nutzt die Chance „in einem zukunftsweisenden Bereich zu forschen und durch den interdisziplinären Austausch über den eigenen Tellerrand zu blicken.“ Ihre Erfahrungen aus der beruflichen Praxis kann sie in der Promotion aufgreifen, denn ihr Forschungsgebiet „steht im Kontext zur Energieversorgungssicherheit und zum Umweltschutz, beides Themen, die mir wichtig sind“, so Oppermann.

Trotz der günstigen Rahmenbedingungen, die den Stipendiatinnen und Stipendiaten durch das Projekt geboten werden, geht es nicht ohne die nötige Portion Motivation. „Man kann nicht mit der Stechuhr forschen“, erläutert Boggasch. „Es ist einiges an Einsatz und persönlichem Engagement nötig, um die verfügbare Zeit für das Promotionsvorhaben effektiv zu nutzen“. Zwei weitere Promotionsstipendien sind am Institut für Verkehrsmanagement bei Prof. Dr. Christoph J. Menzel angesiedelt. Die Stipendiatin Sophia von Berg widmet sich dem Thema der Vernetzung und der Integration verschiedener Verkehrsmittel und Mobilitätsservices sowie der damit verbundenen neuen Geschäftsmodelle. Das Besondere an dieser Promotion ist die Betrachtung „neuartiger Mobilitätsbedürfnisse und die Übersetzung dieser in marktfähige multimodale Mobilitätskonzepte“, so von Berg. Hierbei nimmt die Elektromobilität eine wichtige Rolle ein, „denn sowohl der öffentliche Nahverkehr als auch das Elektroauto sind auf die Vernetzung mit anderen Verkehrsmitteln angewiesen, um die eigenen Nachteile ausgleichen zu können.“ Nicht weniger aktuell gestaltet sich die Promotion des Stipendiaten Peter Berson. Dieser bearbeitet das Thema „One-Way-Optionen für CarSharing in Mittelstädten kombiniert mit Standortfindung für Stellplätze und öffentliche Ladeinfrastruktur“. „ Die Promotion bietet mir die Chance und die Freiheit intensiv und vor allem interdisziplinär an einer nachhaltigen und zukunftsweisenden Mobilität, die hoffentlich bald ohne fossile Brennstoffe auskommt, zu forschen“, erläutert Berson. Das Themengebiet „Elektromobilität“ wird im Rahmen des Programms aus verschiedenen Forschungsgebieten heraus betrachtet und bearbeitet, welches aktueller ist, denn je. „Es ist eine große Herausforderung mit viel Verantwortung für die Promovendinnen und Promovenden in einer derart zukunftsweisenden Forschungslandschaft tätig zu werden. Aufgrund der aktuellen Brisanz der Thematik werden die Forschungsergebnisse von der Fachwelt bereits erwartet“, fasst Menzel die Ansprüche des Projektes zusammen. Beide Professoren sind im Institut für Elektromobilität (kurz: CEMO) organisiert. Hier arbeiten sechs Fakultäten interdisziplinär und anwendungsorientiert zusammen und führen zahlreiche Projekte zur Elektromobilität durch.

Emma Elsner, Evelyn Meyer-Kube, Sophia von Berg