Fakultät Handel und Soziale Arbeit

Von Suderburg aus in die Welt!

Unter dem Motto „Global denken - Lokal studieren!“ können Studierende an der Fakultät Handel und Soziale Arbeit lernen und forschen. Dabei wird ein reger Kontakt mit Unternehmen und Einrichtungen aus dem Landkreis Uelzen und darüber hinaus gepflegt. Unser Ziel ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung mit persönlichem Kontakt zu den Dozenten zu gestalten. Dabei versuchen wir das ganzheitliche und nachhaltige Denken rund um den Globus zu fördern. Angefangen bei der Logistik über die internationalen Rechtsgrundlagen bis hin zur kulturellen Vielfalt sollen unsere Studierenden vorbereitet werden.

Unsere Studiengänge

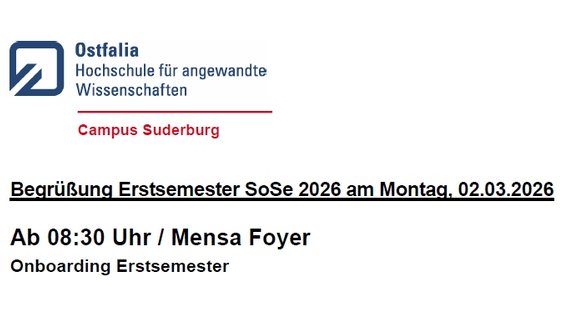

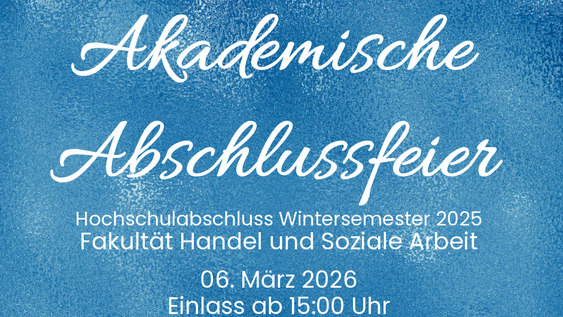

Unsere Veranstaltungen

Neues aus der Fakultät

Alle NachrichtenAnsprechpersonen

Dekanin

Prof. Dr. Kirsten Wegner

Dekanin, Fakultät Handel und Soziale Arbeit

Gebäude C, Raum 106.1, Suderburg

Professur für Logistikprozesse im Handel

Studiendekan

Prof. Dr. Markus Storck

Studiendekan, Fakultät Handel und Soziale Arbeit

Gebäude C, Raum 108.2, Suderburg

Professur für Entwicklung über die Lebensspanne

Ansprechpersonen

Dekanatsassistenz

Tatjana Weiße

Dekanatsassistentin, Fakultät Handel und Soziale Arbeit

Gebäude B, Raum 9, Suderburg

Stellvertretende Studiendekanin

Prof. Dr. Susanne Schlabs

stv. StDin, Fakultät Handel und Soziale Arbeit

Gebäude C, Raum 109.2, Suderburg

Professur für Sozialarbeitswissenschaft

Ansprechpersonen

Prüfungsausschussvorsitzender

Prof. Dr. Christian Rafflenbeul-Schaub

Prüfungsausschussvorsitzender, Fakultät Handel und Soziale Arbeit

Gebäude C, Raum 104.2, Suderburg

Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Unternehmenssteuerung in Handel und Logistik und Personalwirtschaft

Prüfungsbüro

Nicole Klautke

Prüfungsbüro, Fakultät Handel und Soziale Arbeit

Gebäude B, Raum 6, Suderburg

Ansprechpartnerin für Studierende in Prüfungsangelegenheiten

Fakultätsteam

Alle Professorinnen und Professoren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findest du

hier! (externer Link, öffnet neues Fenster)Forschungsprojekte

HeiDigit@l - Entwicklung eines Digitalisierungsführerscheins

HeiDigit@l - Entwicklung eines Digitalisierungsführerscheins

Förderung durch: EFRE

Projektlaufzeit: 01.06.2025 – 31.05.2028

Projektleitung: Prof. Dr. Kirsten Wegner

Zusammenfassung

Ziel des Projekts ist es, die Wettbewerbsfähigkeit regionaler Unternehmen in den Landkreisen Uelzen, Celle und Heidekreis - der sogenannten Zukunftsregion HeiDefinition - zu stärken. Zu diesem Zweck beeinhaltet das Projekt bedarfsbezogene Schulungen und Workshops zum Thema digitale Transformation sowie praktische Experimente mit digitalen Technologien im Labor für Logistik- und Prozessmanagement am Campus Suderburg.

Darüber hinaus ist der Aufbau eines regionalen Netzwerkes vorgesehen, das Unternehmen dabei unterstützt, entsprechend ihrer individuellen Digitalisierungsbedarfe geeignete Ansprechpartner – wie spezialisierte Einrichtungen, Unternehmen und Expert*innen – zu identifizieren und einzubinden.

Die Ostfalia Hochschule untersucht im EFRE-Projekt „HeiDigit@l“ den Digitalisierungsstand von KMU in Uelzen, Celle und dem Heidekreis.

KMU-Vertreter sind eingeladen, vom 15. Januar bis 12. Februar an einer anonymen Onlinebefragung teilzunehmen.

👉 Hier geht’s zur Befragung: https://unipark.de/uc/HeiDigital/ (externer Link, öffnet neues Fenster)

Transprofessionelle Organisationsentwicklung begleiten - Innovative Zusammenarbeit von Schulträgern zum digitalen Wandel und OER/OEP (TOBIS)

Transprofessionelle Organisationsentwicklung begleiten - Innovative Zusammenarbeit von Schulträgern zum digitalen Wandel und OER/OEP (TOBIS)

Förderung durch: BMBF

Projektlaufzeit: 01.12.2024 - 30.11.2028

Projektteam: Prof. Dr. Björn Hermstein, Johannes Lünenschloß

Partnerhochschulen: Universität Vechta, Hochschule für Soziale Arbeit und Pädagogik (HSAP) Berlin

Zusammenfassung

Schulträger in Deutschland haben das Potenzial, als zentrale Akteure der Schulentwicklung zu agieren. Die Erfahrungen mit dem Digitalpakt Schule und die Herausforderungen der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass es weiterhin großen Entwicklungsbedarf in der technischen Infrastruktur und der Etablierung digitaler Praktiken gibt. Der Entwicklungsstand der Schulträger variiert erheblich, bedingt durch unterschiedliche Agilität, technisches Know-how und Governance-Strukturen. TOBIS adressiert das Problem der unzureichenden Unterstützung und Einbeziehung von Schulträgern im Kontext der digitalen Schulentwicklung. Ziel ist es, praxisnahe Forschungs-, Netzwerk- und Beratungsleistungen zu erbringen, um Handlungs- und Transferwissen über die Organisationsentwicklung von Schulträgern zu generieren und deren Kompetenzen und Strukturen für eine verstärkte transprofessionelle Zusammenarbeit zu fördern. Dies soll zu einer effektiven und nachhaltigen digitalen Schulentwicklung durch die Förderung von Open Educational Resources (OER) und Open Educational Practices (OEP) führen.

Geplant ist, 30 Schulträger (jeweils zehn private, städtische und ländliche Träger) in drei Netzwerken einzubeziehen. Diese werden durch unseren interdisziplinären Forschungsverbund begleitet und untersucht. Analysen der spezifischen Bedarfe und wissenschaftsorientierte Beratungen adressieren die Herausforderungen der Schulträger, während Netzwerkworkshops den Erfahrungsaustausch und die Entwicklung von Best Practices fördern. Die Umsetzung erfolgt durch die Zusammenarbeit dreier Hochschulen: Die HSAP Berlin fokussiert die Entwicklung transprofessioneller Kompetenzen und die Bildung effektiver Teams, die Ostfalia Hochschule untersucht die Chancen der Organisationsentwicklung durch optimierte Governance-Prozesse und Netzwerkstrukturen und die Universität Vechta widmet sich der digitalen Bildung sowie der Nutzung von OER und OEP. Diese Zusammenarbeit ermöglicht praxisrelevante Erkenntnisse und eine vergleichende Analyse der verschiedenen Trägertypen.

Sicheres autonomes kooperatives Fahren in der digitalisierten Distributionslogistik (SoFia)

Sicheres autonomes kooperatives Fahren in der digitalisierten Distributionslogistik (SoFia)

Förderung durch: VolkswagenStiftung, Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Projektlaufzeit: 01.07.2023 - 30.06.2026

Projektleitung: Prof. Dr. Kirsten Wegner

Wissenschaftliche Mitarbeiterin: Zoé Lisanne Koltermann (M.A.)

Wissenschaftliche Partner an der Ostfalia:

Prof. Dr.-Ing. Harald Bachem, Fakultät Fahrzeugtechnik

Prof. Dr.-Ing. Xiaobo Liu-Henke, Fakultät Maschinenbau

Zusammenfassung

In dem transdisziplinären Forschungsprojekt „SoFia – Sicheres autonomes kooperatives Fahren in der digitalisierten Distributionslogistik“ wird ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendes elektronisches Fahrzeugmanagementsystem (kiEFM) entwickelt. Dieses ermöglicht die sichere, automatisierte und kooperative Fahrt in der Distributionslogistik.

Durch Kommunikation mit weiteren Verkehrsteilnehmern und der Infrastruktur mittels 5G-Technologie können die intelligenten Fahrzeuge Informationen, z.B. über die geplante Route oder Hindernisse auf der Fahrbahn, austauschen. Ähnlich der Kooperation menschlicher Fahrer (z.B. durch Handzeichen oder Fahrtrichtungsanzeiger) wird so das Fahrverhalten im gesamten cyber-physischen Verkehrssystem optimiert. Das kiEFM wird anhand eines ganzheitlichen digitalisierten Logistikkonzepts für autonome Shuttleverkehre ausgelegt, sodass ein energieoptimaler, effizienter und nachhaltiger Warenfluss ermöglicht wird. Dabei werden konkrete Anwendungsbeispiele wie z.B. die Auslieferung von Backwaren vom Produktionsstandort in verschiedene Verkaufsfilialen berücksichtigt. Zur virtuellen Entwicklung des kiEFM werden zunächst modell- und softwarebasierte Methoden verwendet. Durch Identifikation und virtuelle Rekonstruktion sicherheitskritischer Fahrszenarien (z.B. schlecht einsehbarer Kreuzungen) erfolgt die Ableitung von Unfallvermeidungsmanövern, welche das kiEFM eigenständig ausführt. Durch die Fusion von Umfeldsensordaten mit Informationen aus der 5G-Kommunikation und digitalen Karten wird die Fahrsicherheit des kiEFM in einem iterativen Prozess sukzessive gesteigert.

Durch die Generalisierung der erzielten Ergebnisse und Erkenntnisse werden Handlungsempfehlungen in Form einer Roadmap abgeleitet, die Unternehmen bei der Nutzung von kooperativen intelligenten Fahrzeugen zur digitalisierten Umgestaltung ihrer Shuttle-Verkehre in der Distributionslogistik unterstützt.

Schriftenreihe EXPLORATIONEN

EXPLORATIONEN ist eine Online-Schriftenreihe unserer Fakultät. Hier werden Ergebnisse aus laufenden oder abgeschlossenen Forschungs- und Transferaktivitäten von Fakultätsmitgliedern präsentiert. Die Reihe umfasst Fachbeiträge aus den beiden Arbeitsgebieten Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften.

Alle Ausgaben sind auf dem OPUS-Server der Ostfalia Hochschule als Download verfügbar.

Alle Fachbeiträge bei OPUS (externer Link, öffnet neues Fenster)

Demonstratorenkatalog

Der Ostfalia I4.0 Katalog bietet eine Übersicht über Industrie-4.0-Demonstratoren und Technologien der Ostfalia Hochschule. Er richtet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und zeigt praxisnah Wege zur Digitalisierung von Produktion und Prozessen auf.

Die 4. Auflage (Stand 2023) umfasst u. a.:

- Robotik & Automatisierung (energieeffiziente Roboter, kameragestütztes Greifen),

- Additive Fertigung (virtuelle Bauteilauslegung),

- Logistik & Produktion (selbstlernende Transportsysteme, Ressourceneffizienz),

- IIoT (OPC/UA, MQTT, Robotik-Simulationen).

Der Katalog entstand im EU-Projekt „GrowIn 4.0“ und dient als Brücke zwischen Forschung und Praxis: https://www.ostfalia.de/fileadmin/user_upload/Forschen/Forschungsprofil/Forschungsfelder/Digitale_Transformation/I40-katalog-de.pdf (externer Link, öffnet neues Fenster)

Die 5. Auflage erscheint 2026. Aus unserer Fakultät H zeigt Prof. Dr. Jürgen Böse das Thema Automatisierte Terminal- und Schiffsabfertigungsplanung und Prof. Dr. Wegner präsentiert den Assistenzroboter Temi.