Unterschiedlichste Technologien, die das eigene Zuhause „intelligenter“ machen und den häuslichen Alltag unterstützen, tummeln sich unter dem Begriff Smart Home. Geräte wie Staubsaugerroboter, Heizungsthermostate oder Sprachassistenten produzieren dabei jede Menge Daten, die zunächst für die Grundfunktionalität notwendig sind. Sie sind über unterschiedliche Technologien per Funk oder Kabel vernetzt. Die aufgenommenen Daten werden im lokalen Netz an andere Geräte weitergeleitet oder in einer Cloud gespeichert und verarbeitet. Die Anzahl der Haushalte mit smarten Geräten steigt. Schon in naher Zukunft wird es kaum noch Technologien ohne Vernetzung geben. „Die Daten der vernetzten Geräte können aber auch wertvolle Hinweise für die Ermittlungsarbeit in Kriminalfällen liefern“, sagt Prof. Dr.-Ing. Felix Büsching von der Ostfalia Hochschule.

Daten aus Haushaltsgeräten unterstützen Polizei

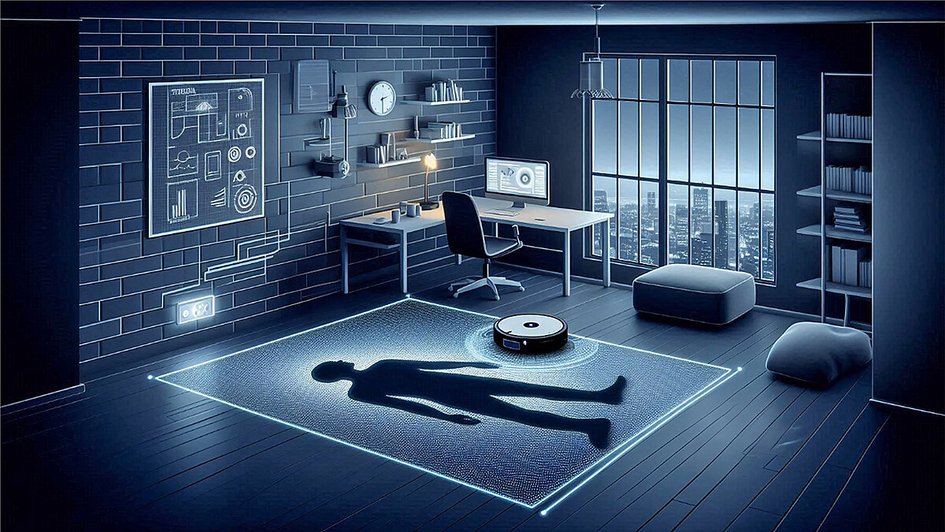

Das systematische Untersuchen krimineller Handlungen wird als Forensik bezeichnet. In einem gemeinsamen Projekt verfolgt ein Forschungsteam der Ostfalia und des Innovation-Hub der Polizei Niedersachsen das Ziel, Geräte und Daten aus dem Smart Home zu nutzen, um reale physische Verbrechen aufzuklären. „Es geht nicht um Cybercrime oder darum, den Einbruch in technische Systeme aufzuklären“, verdeutlicht Felix Büsching. Es werden auch keine neuen Geräte installiert oder zusätzliche Daten erhoben. Stattdessen werden Daten der im Haushalt vorhandenen Techniksysteme genutzt, um die Polizei zu unterstützen. Sowohl bei der Auswertung der Daten als auch zum Auffinden relevanter Geräte kommen KI-basierte Ansätze zum Einsatz.

Hinweise auf Bewegungen und Aktivitäten

Wann gab es die letzte Bewegung oder Aktivität im Haus? Wie viele Personen hielten sich wann und wo auf? Deuten Fehlfunktionen auf Manipulationen an Geräten hin? Gab es Abweichungen vom normalen Nutzungsverhalten in der Wohnung? Für solch komplexe Fragen suchen Felix Büsching und seine Forschungspartner Anhaltspunkte. Daten von verschiedensten Smart-Home-Geräten werden dazu herangezogen. Auch der smarte Stromzähler, der alle 15 Minuten den aktuellen Verbrauchswert der gesamten Wohnung speichert und an den Netzbetreiber sendet, kann Hinweise auf Aktivität liefern und so eventuelle Tatzeiträume eingrenzen. „Wir verknüpfen die vorhandenen Daten zu neuen Informationen und schaffen daraus einen Mehrwert“, fasst Felix Büsching zusammen. Das Projekt wird mit EFRE-Mitteln des Landes Niedersachsen und der EU gefördert.