Fahrzeugthermodynamik und alternative Antriebe (AAF)

Die Arbeitsgruppe Fahrzeugthermodynamik und alternative Antriebe (AAF) ist Teil des Institutes für Fahrzeugbau Wolfsburg (IFBW). Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen über aktuelle Projekte, die Lehre und vieles mehr.

Die Arbeitsgruppe AAF wird von Prof. Dr.-Ing. habil. Robin Vanhaelst (öffnet Ihr E-Mail-Programm) geleitet.

Lehre

- Thermodynamik I+II

- Alternative Antriebe

- Einführung in die Elektromobilität

- Herausforderung Klimawandel

- Regenerative Energien und Ladeinfrastruktur

- Hybridantriebe für PKW

- Fahrstrategien bei Elektro- und Hybridfahrzeugen

- Angewandte Batterietechnik

- Prognosen und Trends in der Fahrzeugtechnik

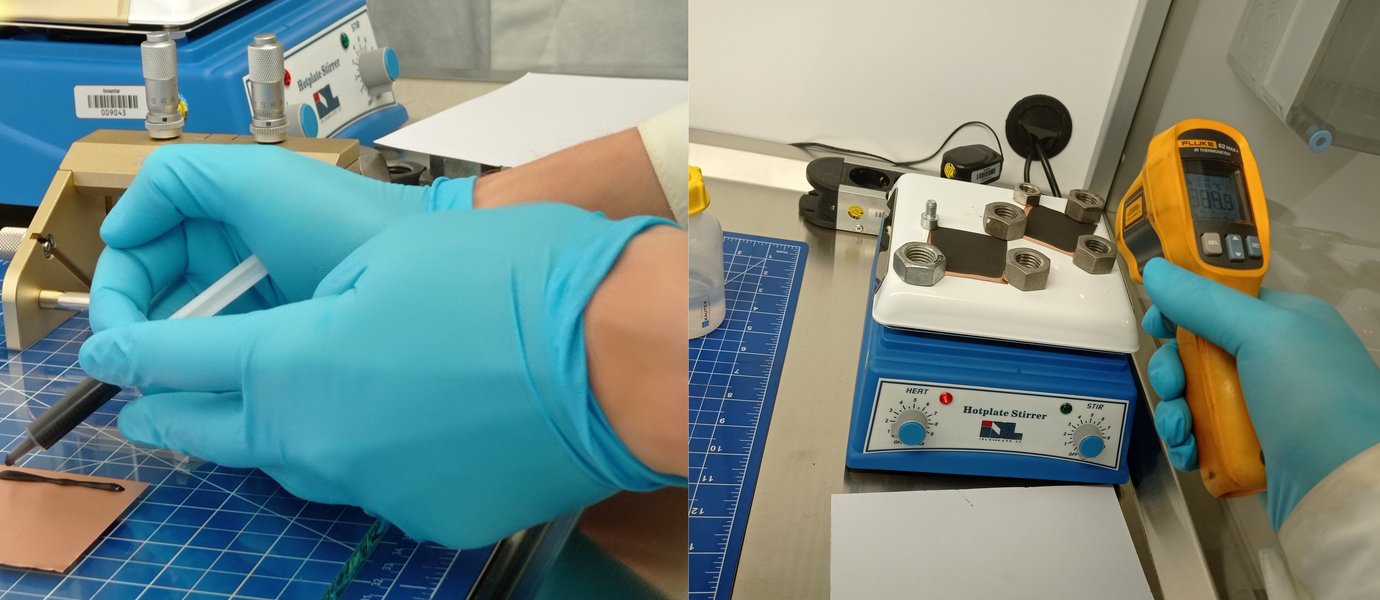

Batteriezellmanufaktur an der Ostfalia Wolfsburg

Die Manufaktur bietet optimale Voraussetzungen für eine individuelle und flexible Gestaltung von Laborzellen. Sämtliche Arbeitsschritte beim Aufbau werden manuell durchgeführt, sodass unterschiedliche Materialien und Mischungsverhältnisse gezielt auf die Ableiterfolien aufgetragen werden können. Dies schafft die Grundlage, um gezielt verschiedene Einflussfaktoren auf das Verhalten der Zellen im direkten Zusammenhang mit dem verwendeten Zellmaterial zu erforschen.

Einblick in unsere Batteriezellmanufaktur

Aufbau von Li-Ionen-Zellen (Forschungszellen)

In der Manufaktur können alle Arbeitsschritte für den Aufbau von Laborzellen per Hand durchgeführt werden. Es können individuelle Materialien und Mischungsverhältnisse auf die Ableiterfolien aufgetragen werden. Dies macht es möglich, verschiedene Einflüsse auf das Verhalten der Zellen zu untersuchen, welches direkt mit dem Zellmaterial zu tun hat.

Der Aufbau der Zellen ist in den folgenden Arbeitsschritten dargestellt:

Nach dem Abwiegen der Rohkomponenten sowie dem Anmischen der Slurrys für Anoden- und Kathodenmaterialen wird ein Planeten-Zentrifugalmischer benutzt, um die einzelnen Materialien agglomeratfrei zu vermischen.

Die Beschichtung der Ableiter erfolgt durch das Auftragen der Slurrys und anschließendes Rakeln. An dem Rakel kann die Schichtdicke auf 10um genau eingestellt werden. So sind Auftragungen von feinen Schichtdicken möglich.

Die Elektroden werden getrocknet und der Schichtdickenverlauf analysiert. Sobald die Folien oberflächlich getrocknet sind, können sie weiterverarbeitet und gestanzt werden.

Die Coin-Zellen haben nach dem Stanzen einen Durchmesser von 18mm. Dabei können aus einer Folie mehrere Elektroden gefertigt werden. Es erfolgt eine Schichtdickenkontrolle sowie Massenbestimmung.

Die Elektroden werden anschließend unter Druck verdichtet. Dieser Prozessschritt wird in der Manufaktur mit einer hydraulischen Presse durchgeführt. In der Industrie kommen dafür Kalander zum Einsatz. Abschließend erfolgt auch hier eine Schichtdickenkontrolle.

Die oberflächlich trockenen Elektroden werden nachfolgend über 24 Stunden in einem Vakuumtrockner getrocknet, um die Restfeuchtigkeit aus dem Material zu entfernen.

Zusammenbau der Zellen in einer mit Argon gefüllten Glovebox. Die Glovebox stellt sicher, dass beim Zusammenbau keine Feuchtigkeit in die Zellen eindringen kann.

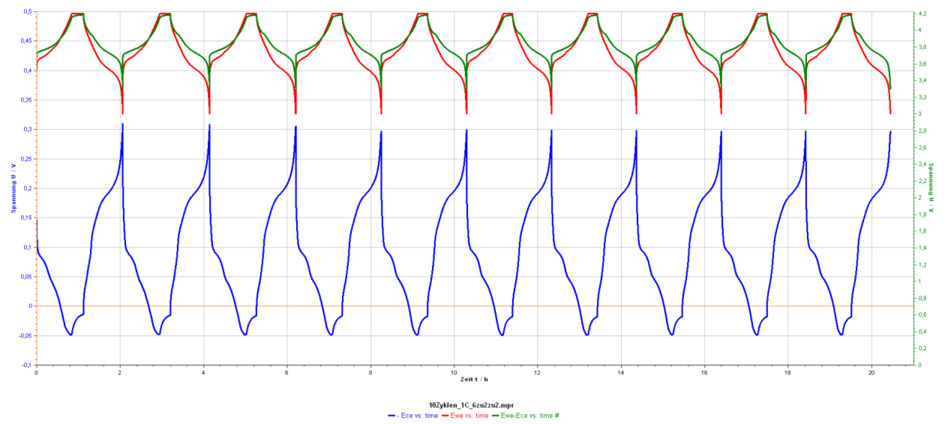

Anschluss der Zellen mit Galvanostaten bzw. Potentiostaten, wobei die Zellen anschließend zyklisiert werden (Ladung und Endladung). Dabei werden Parameter wie z.B. die C-Rate der Zelle festgelegt. Des Weiteren wird die SEI-Bildung beobachtet.

In der Software können verschiedene Lade- und Entladeströme eingestellt werden. Eine Simulation von verschieden Lebenszyklen der Zellen ist so möglich.

Zerlegung und Analyse der Laborzellen

Das Verhalten der Zellen in Bezug auf ihre Kapazität, Performancedaten und Alterung können anschließend analysiert.

Des Weiteren bestehen verschiedene Möglichkeiten, die Zellen mittels optischer Messtechnik zu analysieren:

- Laser-Scanner-Mikroskopie

- Lichtmikroskopie mit anschließender digitaler Bildverarbeitung

- Raman-Spektroskopie

- Nano-XCT

Nail-Penetration-Test (NPT)

Prüfstand zur Durchführung des Abuse-Tests. „Nail-Penetration-Test“ an kommerziell erhältlichen Zellen.

Es können sowohl 18650 Zellen als auch andere Zellarten wie z.B. Pouchzellen getestet werden.

Dabei wird ein Nagel mit einer maximalen Vorschubkraft von 3 kN und einer Mindestgeschwindigkeit von 8 cm/s (siehe SAE J2464) in eine Batteriezelle getrieben.

Der Prüfstandsaufbau umfasst:

- Sicherheitsbehälter mit VSG Sicherheitsglas

- Sicherheitseinrichtungen (z.B.: Not-Aus, Kontaktschalter in der Tür)

- Absaugung mit Filtersystem

- Software zur Einstellung von Verfahrwegen und Beschleunigung

Forschung

In der Arbeitsgruppe AAF wird in den Bereichen der Strömungsmaschinen und Batterietechnik geforscht, auf den folgenden Seiten finden Sie nähere Informationen zu den aktuellen Forschungsprojekten.

Batterietechnik

Demontage und Abuse Tests an Vollzellen von Lithium-Ionen-Batterien

Demonstration von Aufbau und Beschaffenheit von Lithium-Ionen-Batterien

- Unter Laborbedingungen werden 18650 Lithium-Ionen Zellen zerlegt und verschiedene Untersuchungen hinsichtlich der Zellmaterialien vorgenommen.

- Kommerziell erhältliche 18650 Lithium-Ionen-Batterien unterschiedlicher, chemischer Zusammensetzungen werden mittels Nail Penetration Test durchstochen. Dies wird unter verschiedenen Temperaturen und Ladezuständen nach DIN-Norm durchgeführt, um das Reaktionsverhalten zu veranschaulichen.

Elektrochemische Untersuchungen an Lithium-Ionen-Batterien

Analyse an Lithium-Ionen-Batterien bezüglich chemischer Zusammensetzung und Optimierungspotential.

- Herstellung von Anoden und Kathoden unterschiedlicher chemischer Zusammensetzungen.

- Aufbau von Lithium-Ionen-Zellen im Coin Cell Format unter Argonatmosphäre.

- Inbetriebnahme und Charakterisierung der Zellen mittels Potentiostaten und Galvanostaten in einer 2- oder 3-Elektrodenanordnung.

- Untersuchung von charakteristischen Veränderung durch unterschiedliche Formierungsprozesse.

- Analyse von Alterungsmechanismen mittels elektrochemischer Impedanzspektroskopie.

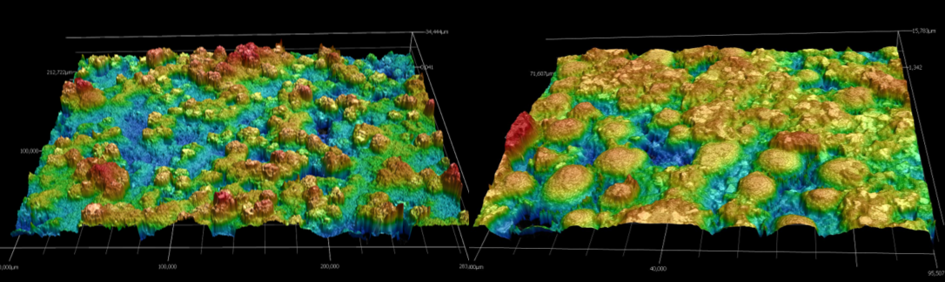

Optische Untersuchungen an Lithium-Ionen-Batterien

Betrachtung morphologischer Veränderungen an den Elektroden

- Oberflächenanalytische ex situ Untersuchung der Elektroden vor und nach der Zyklisierung mittels konfokalem 3D Laser-Scanner-Mikroskop

- Aufbau optischer Lithium-Ionen Zellen zur in situ Untersuchung an Graphitanoden

- Lithium-Ionen Pouch-Zellen werden in einer Harzeinbettung eingebracht und poliert, um die Elektrodenausdehnung während der Zyklisierung zu beobachten

Weitere

Luftverdichter

ARIEL

Aufladung für Brennstoffzellensysteme durch interdisziplinär entwickelte Elektrische Luftverdichter

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines elektrischen Luftverdichters für ein Brennstoffzellensystem.

Die Optimierung bezieht sich auf:

- Bauraum

- Kosten

- Wirkungsgrad

- Leistungsfähigkeit

Der in Laborversuchen validierten Luftverdichter soll in folgenden Punkten technisch weiterentwickelt werden:

- Lagerung

- Aerodynamik

- Leistungselektronik

Für die Optimierung gelten folgende Anforderungen für die Serienproduktion:

- Werkstoffauswahl

- Konstruktion

- Baukasten-Prinzip

μ-Gasturbine

Die Arbeitsgruppe forscht an dem Konzept einer Mikrogasturbine als Range Extender.

Die Forschungsschwerpunkte beziehen sich dabei auf folgende Punkte:

- Hochdrehzahlkonzept von Mikrogasturbine und Generator

- Erstellung von Verdichterkennfeldern für einfache und doppelte Verdichterstufen

- Untersuchung und Validierung von Brennkammerkonzepten

- Untersuchungen von Turbinenkennfeldern mit Geometrievariation

- Evaluierung der Nutzung des potenziellen Schubs

NanoXCT

Nano-Röntgen-Computertomograph

Im Rahmen der Infrastrukturmaßnahme „Aufbau und Erweiterung von Forschungsinfrastrukturen an Fachhochschulen“ wird einen Nano-Röntgen-Computertomographen (NanoXCT) beschafft. Mit einem hochauflösenden Röntgen-Mikro- Tomographiegerät kann die innere Struktur einer Probe zerstörungsfrei in 3D bis in den Submikrometer-Bereich analysiert werden. Die Nano-Röntgen-Computertomographie hat ein sehr breites Einsatzspektrum, die Beteiligung der forschenden Professoren der Ostfalia und Institutionen ist deshalb sehr umfangreich.

Die geplanten Arbeiten im Rahmen der Anschaffung des NanoXCT durch das Konsortium decken drei Forschungsschwerpunkten der Ostfalia ab:

Fahrzeugbau, Kunststoffe und Materialwissenschaften

Das Forschungsfeld setzt sich mit dem Automobilbau der Zukunft auseinander. Wichtige Aspekte sind Nachhaltigkeit und die Reduktion von CO 2-Emissionen. Gleiches gilt für gewichtsreduzierte Strukturen, den vermehrten Einsatz von Naturfaser-Verbundstoffen (Biokunststoffen), Verbund- und Konzeptleichtbau, Recycling sowie Simulation mittels FEM (Finite-Element-Methode).

Intelligente Systeme für Energie und Mobilität

Forschungsgegenstand sind intelligente Systeme für das Management von integrierten Systemkomponenten im Bereich Energiemanagement und -versorgung, Fahrdynamik, elektrische Antriebe, Fahrerassistenz und integrale Fahrzeugsicherheit. Im Energiebereich liegt ein Schwerpunkt bei der Nutzung regenerativer Energiequellen.

Erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz

Zentrale Inhalte des Forschungsfeldes sind die Entwicklung von Verfahren und Kompetenzen zur Steigerung der Effizienz von Gebäuden, Quartieren, Produktionsstätten und -prozessen unter besonderer Beachtung der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Energie‐ und gebäudetechnische Anlagen und Systeme, energie- und ressourceneffiziente Produktionsmethoden sowie die stoffliche und energetische Nutzung von Biomasse stellen thematische Schwerpunkte dar.

Kontakt

Prof. Dr.-Ing. habil. Robin Vanhaelst

Gebäude F, Raum 125, Wolfsburg