Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Erhalt von Biodiversität sind elementare Herausforderungen der heutigen Zeit. Bis heute ist es jedoch kaum gelungen, die Güter und Ressourcen der Natur schonend und nachhaltig zu nutzen. Konzeptionelle Ideen dazu sind häufig gescheitert, weil der Begriff der „Nachhaltigkeit“ sehr unscharf definiert ist. Auch lässt sich Nachhaltigkeit nur dann erreichen, wenn die komplexen Zusammenhänge der Natur besser bewertet werden können. Für die weitere Zukunft gilt es daher, die vielfältigen Ökosystemleistungen besser zu verstehen und ein umfassendes Konzept von Nachhaltigkeit in der Praxis umzusetzen.

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ selber ist heute aus keiner öffentlichen Diskussion wegzudenken und findet geradezu inflationäre Verwendung. Häufig stiftet der Begriff mehr Verwirrung als Nutzen. Je nach Definition, Projekt oder Kontext bekommt er eine unterschiedliche Bedeutung.

Expert*innen bemühen sich heute, nachvollziehbare Theorien und Modelle zu entwickeln, um das Verständnis dafür, was Nachhaltigkeit alles umfasst, zu verbessern. Die Herausforderungen der Zukunft bestehen dabei vor allem darin, die weithin anerkannten Erkenntnisse der Nachhaltigkeitstheoretiker in konkrete gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Handlungskonzepte umzusetzen.

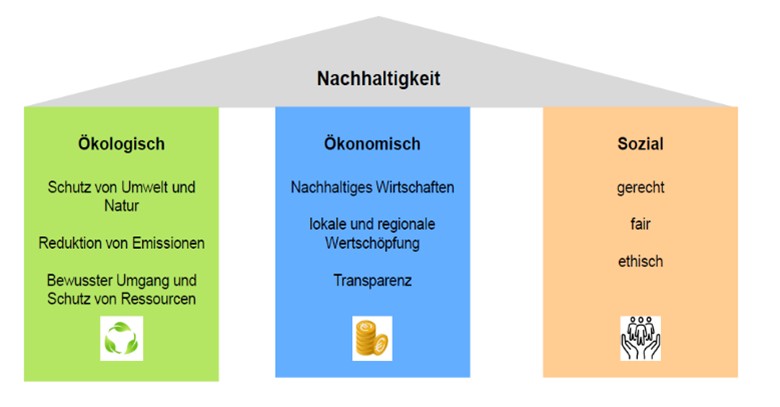

Im klassischen Drei-Säulen Modell werden Ökologie, Ökonomie und Soziales als gleichberechtigte Stützen der Nachhaltigkeit dargestellt.

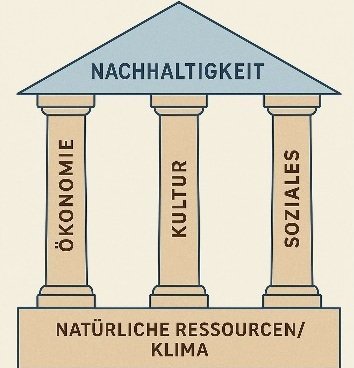

Eine Weiterentwicklung ist das sogenannte gewichtete Drei-Säulen-Modell: Um die große Bedeutung der Ökologie hervorzuheben, wird diese in dem Konzept als Fundament (Klima und Ressourcen) dargestellt, auf dessen die Säulen Ökonomie, Soziales und Kultur ruhen.

In den letzten Jahren wurden noch viele weitere Modifikationen des klassischen Drei-Säulen Modells entwickelt. Kritisiert wird, dass die klassische Variante eine Gleichberechtigung der Säulen Ökologie, Soziales und Ökonomie beschreibt; dieses jedoch nicht umsetze, da in den meisten Fällen wirtschaftliche Belange immer noch Vorrang vor ökologischen und sozialen Maßnahmen hätten.

Eine wichtige Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung ist, dass definiert wird, was eigentlich als schützenswert zu erachten ist. Viele Expert*innen verwenden in diesem Zusammenhang den Begriff des „Naturkapitals“. Bei der Bewertung wird zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit unterschieden. Im Konzept der schwachen Nachhaltigkeit können verbrauchte Naturkapitalien prinzipiell unbegrenzt durch Sach- und Humankapital ersetzt werden. Nach Auffassung der starken Nachhaltigkeit dürfen Naturkapitalien nur dann verbraucht werden, wenn sie sich durch gleichwertige ersetzen lassen. Um die Bedeutung verschiedener Naturkapitalien genauer zu ermitteln, werden diese dahingehend analysiert, welche Ökosystemleistungen (- bspw. Bestäubung, Klimaregulierung, Nahrungsmittelproduktion, Bodenbildung, kulturelle Leistungen-) sie erbringen. Kritische Ökosystemleistungen und Naturkapitalien sind hier ganz besonders zu schützen, z. B. durch die Einrichtung von Nationalparks, die Verabschiedung von Naturschutzkonventionen oder besonderer Richtlinien. Nachhaltigkeitstheoretiker*innen betonen hier jedoch auch, dass kritisches Naturkapital keineswegs mit unberührter Wildnis gleichzusetzen ist. Naturkapital kann auch kultivierte und genutzte Bereiche und Infrastruktur umfassen. Allerdings muss hier in vielen Fällen sehr genau festgelegt werden, ab welchen Schwellen- oder Grenzwerten es zu inakzeptablen Verlusten an Naturkapital kommt.

Für die Umsetzung solcher Konzepte ist letztlich die Politik verantwortlich. Aber auch Firmen, Einzelpersonen und Institutionen können und müssen einen substantiellen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten. Die Richtschnur künftiger Entscheidungen sollte dabei der Begriff der starken Nachhaltigkeit darstellen. Nach wie vor gilt dabei, dass sich eine nachhaltige Entwicklung vor allem dann erreichen lässt, wenn Menschen selber aktiv werden. Eine gut informierte und sensibilisierte Öffentlichkeit kann den notwendigen gesellschaftlichen Druck erzeugen, um politische Änderungen zu bewirken und um Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Als Hochschule sehen wir uns daher in der Verantwortung, um durch Bildung, Forschung und Innovation eine lebenswerte und gerechte Zukunft zu gestalten. Unsere Hochschule versteht sich als aktiver Teil der Community - als Impulsgeberin, Lernort und Partnerin im Transformationsprozess.

Quellen:

Costanza, R., R. d`Arge, R. de Groot, S. Farberk, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R.V. O`Neill, J. Paruelo, R.G. Raskin, P. Sutton, M. van den Belt, 1997: The value of the world`s ecosystem services an natural capital. Nature, 387: 253 – 260

Döring, R. & U. Hampicke (Hrsg), 2004: Ökonomische Rationalität und praktische Vernunft – Gerechtigkeit, Ökologische Ökonomie und Naturschutz. Verlag Königshausen und Neumann

O`Connor, M., 2000: Natural capital: Environmental Valuation in Europe., Policy Research Brief, 3. Cambridge Research fort he Environment.

Ott,K. & R. Döring, 2008: Theorie und Praxis starker Nachhaltigkeit. Metropolis-Verlag

United Nations General Assembly, 2012: The future we want – Resolution adopted by the General Assembly on June 27 July 2012, 66/288

Ziegler, R. & K.Ott, 2011: The quality of sustainability science: a philosophical perspective. Sustainability: Science, Practice and Policy, 7,1