Forschungsprojekte

ForestBots

Nachhaltige Schwarmintelligenz für die automatisierte Wiederaufforstung

Methodik:

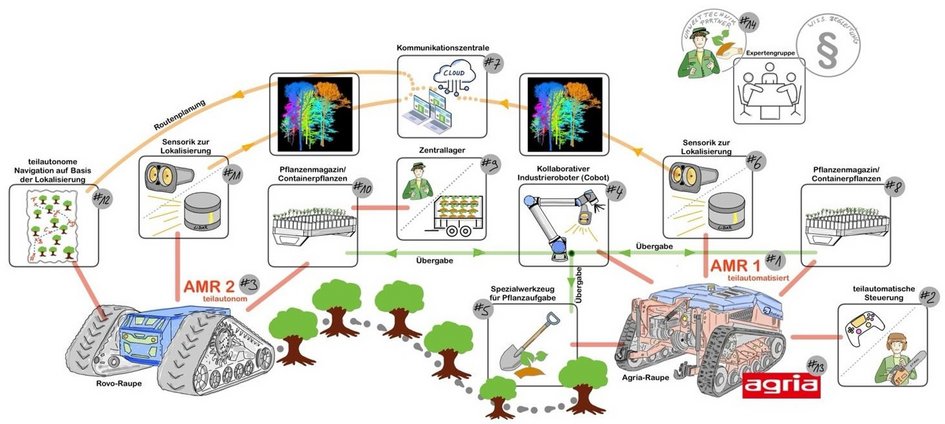

Der AMR1 wird manuell durch einen Bediener per Funk über die zu kultivierende Fläche navigiert, um für den AMR2 eine Ersterkundung der komplexen Fahrumgebung vorzunehmen. Der AMR1 ist zusätzlich mit einem angepassten kollaborativen Industrieroboter als universelles Handling System sowie einem Spezialwerkzeug zum Pflanzen von Setzlingen ausgestattet. Der AMR1 verfügt überdies über Sensorik zur Selbstverortung und sendet neben seiner Position kontinuierlich Informationen wie Magazinfüllstand, Pflanztiefe, Pflanzposition und Bodenbeschaffenheit an eine zentrale Kommunikationsstelle. Aufgabe des AMR2 ist es, das Pflanzmagazin des AMR1 fortlaufend teilautonom mit Pflanzmaterial aus einem zentralen Lager am Schonungsrand zu versorgen, wobei hier ein Mitarbeitender die Pflanzcontainer manuell zusammenstellt und aufsetzt. Der AMR2 fragt kontinuierlich die Füllmenge des Magazins und die Position des AMR1 über die Kommunikationsstelle ab, fährt den AMR1 bei Bedarf teilautonom an und pendelt somit als Shuttle zwischen beiden Arbeitsorten. Der AMR2 ist ebenfalls mit umfangreicher Sensorik ausgestattet und nutzt zur Navigation unter anderem a priori Wissen des AMR1 sowie zu entwickelnde Methoden zur autonomen Lokalisierung und Kartierung. Der Industrieroboter auf dem AMR1 übernimmt bei Ankunft die vollen Pflanzcontainer vom AMR2, setzt leere Container um und versorgt das Pflanzaggregat mit Setzlingen - ist somit für das gesamte Plattformhandling des AMR1 zuständig.

So stellt das Projekt ForestBots mit den bereits vorhandenen elektrischen AMR verschiedener Hersteller, die künftig kollaborativ als Schwarm in einem roboter-feindlichen Umfeld agieren, eine einzigartige Kombination dar.

Die folgende Grafik zeigt die Zusammenarbeit der Verbundpartner Ostfalia Hochschule mit HAWK Göttingen (externer Link, öffnet neues Fenster) (externer Link, öffnet neues Fenster) und Landwirtschaftskammer Niedersachsen (externer Link, öffnet neues Fenster) (externer Link, öffnet neues Fenster) mit den beiden AMR sowie den assoziierten Partnern: Agria-Werke GmbH, Niedersächsische Landesforsten, Realgemeinde Mackenrode, Fürstlich Stolberg Stolberg'sche Forstverwaltung, Güterverwaltung Reinau, Forest Solutions Woicke und Realgemeinde Waake:

Ansprechpartner:

Prof. Dr.-Ing. Holger Brüggemann

Tel. 05331 939 45600

holger.brueggmann(at)ostfalia.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)

Prof. Dr. Ing. Andreas Ligocki

Tel. 05331 939 44670

andreas.ligocki(at)ostfalia.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)

Projektlaufzeit: 01.11.2025 - 31.12.2027

Dieses Projekt gehört zum Forschungsfeld Digitale Transformation (externer Link, öffnet neues Fenster), Erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz, (externer Link, öffnet neues Fenster) Intelligente Systeme für Energie und Mobilität (externer Link, öffnet neues Fenster) und Integrierter Gewässer- und Bodenschutz (externer Link, öffnet neues Fenster).

Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR (externer Link, öffnet neues Fenster)) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgt über das Karlsruher Institut für Technologie (KIT (externer Link, öffnet neues Fenster)) im Rahmen der Fördermaßnahme “Digital GreenTech - Umwelttechnik trifft Robotik” im Rahmen der BMFTR-Strategie "Forschung für Nachhaltigkeit (FONA)". Das Förderkennzeichen ist: 02WDG1760A.

Q-ROB

Qualifizierung von Fachkräften und Sensibilisierung von Unternehmen für die Robotik in der Region Südostniedersachsen (Q-ROB)

Ziel des Projektes:

Das zentrale Ziel besteht in der Qualifizierung von Fachkräften und die Sensibilisierung von Unternehmen für den Einsatz von Robotik in der Region SON (Südostniedersachsen), insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Zentraler Untersuchungsansatz:

In KMU setzen die Unternehmen nur sehr selten (50 bis 250 Mitarbeiter:innen: 28 %; bis 49 Mitarbeiter: 9 %) Industrieroboter in ihren Produktionsprozessen ein. Dafür gibt es mehrere (zum Teil subjektive) Gründe, wie unzureichende finanzielle Ressourcen, kleine Losgrößen, Sonderanfertigungen, fehlende Qualifikation der Mitarbeiter/-innen, oder Berührungsängste. Aufgrund des demographischen Wandels und des zunehmenden Wettbewerbsdrucks verstärkt sich der Druck zur Einführung von Robotern und Automatisierungslösungen insbesondere auch in KMU. Der Prozess von der Sensibilisierung bis zur Einführung kann durch Impulse von außen im Rahmen umsetzungsorientierter Projekte entscheidend erleichtert werden.

Methodik:

Im Rahmen des Projektes werden Informationsveranstaltungen und Workshops für Firmen und deren Mitarbeiter/-innen erprobt und umgesetzt, um das Bewusstsein für den Bedarf und den Einsatz von Robotern aufzuzeigen.

Das im Rahmen des regionalen Transformationsnetzwerkes SüdOstNiedersachsen (ReTraSON) aufgebaute Roboternetzerk „RoboSON“ dient dabei als Plattform für die präsentation von Best-practice-Unternehmen und die Gewinnung weiterer Partner (Erweiterung des regionalen Netzwerkes).

Weitere Projektinfos und News: Forschungszentrum OLIF / Q-ROB

Kooperationspartner:

- 4 A-Side / Kauffeld & Lorenzo

- Allianz für die Region GmbH

Ansprechpartner:

Prof. Dr.-Ing. Holger Brüggemann

Tel. 05331 939 45600

holger.brueggeman@ostfalia.de (externer Link, öffnet neues Fenster)

Daniel Reupke, B. Eng.

Tel. 05331 939 45830

da.reupke(at)ostfalia.de (externer Link, öffnet neues Fenster)

Förderung:

Gefördert aus Mitteln des Landes Niedersachsen sowie im Rahmen des Fachkräftebündnisses SüdOstNiedersachsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF).

RoboSON - Roboternetzwerk Südostniedersachsen

Das Roboternetzwerk „RoboSON“ bietet eine Plattform für alle relevanten Akteure aus dem Bereich der „Automatisierung & Robotik“ in SüdOstNiedersachsen. Sie dient in erster Linie der Vernetzung und dem fachlichen Austausch.

Darüber hinaus dient das Netzwerk als Ideengeber für Automatisierungslösungen und innovative Projekte. Die Plattform steht jedem interessierten Unternehmen (oder anderen Institutionen) aus dem Bereich der Automatisierung/Robotik offen und ist mit keinen administrativen und/oder finanziellen Verpflichtungen verbunden.

Netzwerkpartner

- Achterkerke GmbH

- AGCO GmbH

- Allianz für die Region GmbH

- CLAVEY Automobil Dienstleistungs GmbH & Co. KG

- Dressler Automation GmbH

- ESE GmbH

- FORMHAND Automation GmbH

- Glaub Automation & Engineering GmbH

- IAP GmbH

- ICARUS Consulting GmbH

- KUKA Deutschland GmbH

- Lohrenscheit Automatisierungs-Technik GmbH

- Magna International Stanztechnik GmbH

- MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG

- PSFU Wernigerode GmbH

- Robert Bosch Elektronik GmbH

- Volkswagen AG

Ansprechpartner:

Prof. Dr.-Ing. Holger Brüggemann

Tel. 05331 939 45600

holger.brueggeman@ostfalia.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)

Daniel Reupke, B. Eng.

Tel. 05331 939 45830

da.reupke(at)ostfalia.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)

Link zum Netzwerk RoboSON (externer Link, öffnet neues Fenster)

Förderung:

Gefördert aus Mitteln des Landes Niedersachsen sowie im Rahmen des Fachkräftebündnisses SüdOstNiedersachsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF).

DigiStar- Spielerisch die Digitalisierung meistern

Laufzeit:

11/2025 - 10/2027

Beschreibung:

In Bezug auf das Lernen an sich zeigen Erhebungen, dass Menschen, insbesondere die in höherem Alter, grundsätzlich die Empfehlung, für den Beruf Neues zu lernen als Zeichen eines persönlichen Mangels oder als Instrumentalisierung für die Zwecke des Unternehmens empfinden. Privat dagegen lernen sie gerne etwas dazu. Zudem weckt das Thema der Digitalisierung im Arbeitsumfeld, gerade unter Berücksichtigung Guter Arbeit den Eindruck einer Bedrohung – obwohl der Großteil der Bürger/-innen, unabhängig vom Bildungsstand, sich mittlerweile im Privaten durchaus mit digitalen Angeboten zurechtfindet und dies dort als Chance betrachtet. Während Bürger/-innen jedoch im Privaten ihre eigenen Strategien entwickelt haben, sich neues Wissen anzueignen, sind sie als Fachkräfte häufig an vorgegebene Curricula und Lernformen gebunden. Berufliche Weiterbildung erfordert damit Lernen zu lernen – auch unter Berücksichtigung eigener Präferenzen und persönlicher oder situativer Möglichkeiten. Gerade in kleineren und mittleren Betrieben tun sich zudem Arbeitgeber/-innen manchmal schwer damit, ihre Mitarbeitenden den richtigen Maßnahmen zuzuführen, sei es aus zeitlichen Gründen oder beispielsweise aufgrund der Befürchtung, diese anschließend zu verlieren. Es fehlt damit ein gleichberechtigter, inklusiver und niedrigschwelliger Einstieg in die Weiterbildung im Bereich der Digitalisierung, der nicht in formale Strukturen eingebunden ist, sondern in digitaler Form bei den Fachkräften selbst und hier zunächst in ihrer privaten Rolle und Situation ansetzt – um sie so zu mobilisieren und dabei zu motivieren, langfristig und dauerhaft in allgemeine und fachspezifische, berufsbezogene Inhalte und weitere Angebote einzusteigen.

Das Ziel von DigiStar ist, Branchenvertreter/-innen, Digialisierungsexpert/-innen und Fachkräfte zusammenzuführen, um letztere zu motivieren, grundlegendes und spezifisches Wissen zur berufsbezogenen Digitalisierung zu erwerben. Als Kern dient die gleichnamige digitale App: DigiStar. Sie steht potenziell allen Bürger/-innen zur Verfügung, spricht jedoch insbesondere Fachkräfte an und führt diese, beginnend mit Wissen aus dem digitalen Leben über die Befähigung zum digitalen Lernen, schrittweise in berufsbezogene Inhalte für potenziell viele Berufsgruppen – je nach individuellem Bedarf. Die im ersten Schritt gewählte Ausrichtung auf das private Leben ist dabei bewusst als Chance gewählt – denn Bürger/-innen bewegen sich auch im Privaten sowohl auf digitalen Märkten, als auch mitten in digitalen Informationsangeboten und beginnen damit mit dem wichtigen Blick auf digitale Angebote als Bürger/-in und Kunde/-in. Ebenso sind sie gerade im privaten Bereich im Kontakt mit neuen Formen der künstlichen Intelligenz, beispielsweise in Form von sprachbasierten generativen Chatbots, deren Nutzung, Chancen für einen raschen Wissenserwerb birgt, aber auch ein hohes Maß an Hintergrundwissen und Reflektion erfordert. Die Sensibilisierung für die Möglichkeiten, aber auch Risiken der Digitalisierung kann damit gut an persönlichen Erfahrungen und damit an den in Zukunft notwendigen digitalen Fähigkeiten (future / igital skills) anknüpfen. Um die Motivation aber auch den Lernerfolg der potenziell Lernenden zu sichern, ist DigiStar als Quiz aufgesetzt. Quizzes sind beliebt, so zeigen es die vielen täglichen Quizsendungen im Fernsehprogamm – und das Beispiel der Führerscheinprüfung zeigt, dass umfängliches Wissen mithilfe von Multiple-Choice-Fragen erworben werden kann.

Kooperationspartner:

TU Braunschweig

Ansprechpartner:

Prof. Dr.-Ing. Udo Triltsch

Tel. 05331 939 45650

u.triltsch(at)ostfalia.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)

Jean-Michel Meier, M.Eng.

Tel. 05331 939 45890

je.meier(at)ostfalia.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)

Förderung:

Im Rahmen des Fachkräftebündnisses SüdOstNiedersachsen wird das Projekt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert.

KREIS - Circular Economy menschengerecht gestalten

Laufzeit:

07/2023 - 06/2028

Beschreibung:

Im Rahmen des KREIS-Projektes konzentriert sich das IPT auf die Transformation der Arbeit unter dem Einfluss einer zunehmenden Automatisierung in der Kreislaufwirtschaft und übernimmt die Leitung des Anwendungsprojektes „Robo4Work“ im Anwendungsbereich work4Recycling. Hierzu bringt das IPT seine Kompetenzen im Bereich der Automatisierungstechnik und Robotik sowie im Bereich der Arbeitsforschung in der Industrie in das Projekt ein.

Zur Erreichung dieser Ziele ist das IPT auf eine intensive Zusammenarbeit mit den Forschungspartnern IFAD und TUB-AIP-PL angewiesen, um neue Impulse (z. B. Konzepte, Strategien) zu setzen. Weiterhin sind die Anwendungspartner Electrocycling und ELPRO wichtige Kooperationspartner, um Möglichkeiten eines Robotereinsatzes in der Praxis von Elektrogeräterecyclern zu testen und zu validieren.

Am IPT liegt der Forschungsschwerpunkt auf der Entwicklung von Demonstratoren für die Sortierung und Demontage von Elektrogeräten. Dabei werden innovative Robotersteuerungen in Kombination mit KI-basierter Objekterkennung hinsichtlich ihres realen Einsatzes und der damit einhergehenden notwendigen Prozesssicherheit untersucht.

Forschungspartner:

- Technische Universität Braunschweig (Abteilung für Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie, Institut für Automobilwirtschaft und Industrielle Produktion, Institut für Fahrzeugtechnik, Institut für Konstruktionstechnik, Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik)

- Technische Universität Clausthal (Institut für Institut für Aufbereitung, Recycling und Kreislaufwirtschaftssysteme)

- Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) e.V.

- Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST)

- Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

Unternehmenspartner:

BeSu.Solutions GmbH, ceconsoft GmbH, Electrocycling GmbH, ELPRO Elektro Recycling GmbH, Fricke und Mallah Microwave Technology GmbH, JPM Silicon GmbH, LB.systems GmbH, pdv-software GmbH, SOLAR MATERIALS GmbH

Ansprechpartner:

Prof. Dr.-Ing. Holger Brüggemann

Tel. 05331 939 45600

holger.brueggemann(at)ostfalia.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)

Maximilian Neuhaus-Steinmetz, M.Sc.

Tel. 05331 939 45790

m.neuhaus-steinmetz@ostfalia.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)

Förderung und Betreuung:

Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Programm „Zukunft der Wertschöpfung – Forschung zu Produktion, Dienstleistung und Arbeit“ gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreut.

Digitale Weiterbildung der Weiterbilder

Laufzeit:

03/2024 - 05/2026

Beschreibung:

Das Projekt „Digitale Weiterbildung der Weiterbilder“, kurz: „ DiWeiWei“, setzt bei den Ergebnissen und Erkenntnissen des vorangegangenen Projektes „Digitale Kompetenzen in der Weiterbildung“ („DiKom“) an. Die aktuelle Weiterbildungslandschaft deckt mit ihren aktuellen Angeboten den Weiterbildungsbedarf regionaler Unternehmen in Zeiten der digitalen Transformation nicht ausreichend ab. Es bedarf kleinteiliger, zeitlich unabhängiger und digital durchführbarer Lerninhalte, sogenannter „Nanos“, um eine flexible, zeit- und kosteneffizi-ente Weiterbildung in hoher Qualität anzubieten.

Ziel von DiWeiWei ist es daher Weiterbildungsanbieter in der Region SON zu befähigen, die Anforderungen an Format und Inhalt moderner Weiterbildungen seitens regionaler Unter-nehmen in bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote umzusetzen. Das Projekt bündelt dabei die Kompetenzen und langjährigen Erfahrungen der Technischen Universität Braunschweig und der Ostfalia Hochschule Wolfenbüttel in den Bereichen digitale Transformation, digitale Lehre und „Nanofizierung“ von Weiterbildungsinhalten, um gemeinsam anhand der assoziierten Partner/-innen von „Teutloff” und der „Oskar Kämmer Schule” („OKS”) ein modernes und nachhaltiges Weiterbildungs- und Transformationskonzept zu schaffen, welches sich direkt auf die regionale Weiterbildungslandschaft übertragen lässt.

Dieses Konzept beinhaltet sowohl konkrete Handlungsempfehlungen zur digitalen Transformation der (Weiterbildungs-)Unternehmen, als auch das Wissen zu Gestaltung von Nanolerneinheiten, um aktuelle und zukünftige Bedürfnisse bedienen zu können. Für die daraus entwickelten Lerneinheiten wird zudem der Prototyp eines Nano-Markplatz entstehen, der die Kooperation regionaler Weiterbildungsanbieter untereinander durch den barrierefreien Austausch bzw. die Vermarktung von Nanos verstärken soll, um bestehende Ressourcen (Kompetenzen und Weiterbildungsinhalte) zu bündeln und neue Angebote zu schaffen.

Kooperationspartner:

TU Braunschweig

Ansprechpartner:

Prof. Dr.-Ing. Udo Triltsch

Tel. 05331 939 45650

u.triltsch(at)ostfalia.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)

Jean-Michel Meier, M.Eng.

Tel. 05331 939 45890

je.meier(at)ostfalia.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)

Förderung:

Im Rahmen des Fachkräftebündnisses SüdOstNiedersachsen wird das Projekt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert.

DiKom - Digitale Kompetenzen in der Weiterbildung

Laufzeit:

06/2020 - 06/2022

Beschreibung:

Die durch die Transformation und Digitalisierung veränderten Markt- und Rahmenbedingungen sind der Grund, weshalb Unternehmen ihre Geschäftsmodelle überdenken müssen. Sie erfordert weiterhin neue Investitionen in Produkte und Technologien und verändert die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen.

Im Bereich der Qualifizierung setzt das Projekt „Digitale Kompetenzen in der Weiterbildung“ an, da gerade Unternehmen im ländlichen Raum zurzeit vor enormen Herausforderungen stehen.

- Welche digitalen Kompetenzen benötigt ein Unternehmen in der Zukunft?

- Wie und wo bereitet ein Unternehmen die Mitarbeiter*innen auf die Transformation vor, damit sie qualifiziert sind?

- Welche Kompetenzen benötigen die Beschäftigten?

In einem strukturierten Prozess werden die Unternehmen in Online-Vorträgen allgemein über den Ablauf sowie die Inhalte der Bedarfserhebung informiert. Sie bekommen ein Gefühl dafür, wie Arbeit und Qualifizierung vereint werden.

Die zielgerichtete Konzeption von Weiterbildungsmaßnahmen (Bedarfe) wird im Anschluss an alle regionalen Weiterbildungsträger weitergegeben. Diese setzen die Maßnahmen in Weiterbildungsformate (Lösungen) um.

Mit diesem Ablauf können die Unternehmen selbst die Übertragbarkeit der Weiterbildung in die betriebliche Wirklichkeit sicherstellen.

Partner/Kooperationen:

- Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

- TU Clausthal

- TU Braunschweig

- HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaften Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Ansprechpartner:

Prof. Dr.-Ing. Udo Triltsch

Tel. 05331 939 45650

u.triltsch(at)ostfalia.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)

Jean-Michel Meier, M.Eng.

Tel. 05331 939 45890

je.meier(at)ostfalia.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)

Digitalisierung im Vertrieb von kleinen und mittleren Unternehmen

Effizienz- und Effektivitätspotenziale im Landkreis Wolfenbüttel erkennen und umsetzen.

Laufzeit:

06/2020 - 06/2022

Beschreibung:

Zahlreiche Gespräche mit Verbänden und Unternehmen in Wolfenbüttel haben gezeigt: Während die Digitalisierung bei vielen Kunden bereits im Alltag angekommen ist, haben viele kleine und mittlere Unternehmen Schwierigkeiten damit, ihre Geschäftsprozesse an die sich wandelnden Anforderungen anzupassen.

Mit Hilfe des Forschungsprojekts soll wissenschaftlich untersucht werden, inwiefern Verkaufsprozesse durch den Einsatz komplett offener, niederschwelliger und kostengünstiger digitaler Werkzeuge effizienter und effektiver gestaltet werden können.

Ausgehend von einer umfassenden Analyse verfügbarer digitaler Lösungen und der Untersuchung erfolgreicher Praxisbeispiele wird der Status quo im Bereich der Digitalisierung im Vertrieb von KMU im Landkreis Wolfenbüttel stichprobenartig erfasst. Auf dieser Grundlage werden Betriebe mit ähnlichen Herausforderungen nach Reifegraden kategorisiert und konkrete Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Effektivität im digitalisierten Vertrieb vorgeschlagen.

Kleine und mittlere Unternehmen im Landkreis Wolfenbüttel sollen nach Abschluss des Projekts in der Lage sein, mit Hilfe eines Selbsteinschätzungsfragebogens, inkl. eines Informationsinstruments (z.B. e-Paper/ Liste), schneller und leichter zu erkennen, welche einfachen digitalen Tools/Instrumente sinnvollerweise im betreffenden Unternehmen eingesetzt werden können.

Ziel ist es, durch die praktische Umsetzung von identifizierten Maßnahmen in mehreren kooperierenden Unternehmen positive Fallbeispiele zu generieren und durch die Einbindung regionaler Verbände und Institutionen eine langfristige Basis zu schaffen, um andere Unternehmen zum Nachahmen zu motivieren.

Partner/Kooperationen:

- Landkreis Wolfenbüttel / Wirtschaftsförderung

- Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Wolfenbüttel (MIT)

- Kreishandwerkerschaft Süd-Ost-Niedersachsen (KHWK)

- IHK Braunschweig (Abt. Wolfenbüttel)

- diverse Unternehmen des Landkreises Wolfenbüttel

Ansprechpartner:

Prof. Dr. rer.pol. Tobias Frenzel

Tel. 05331 939 45870

t.frenzel@ostfalia.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)

Lernfabrik Materialeffizienz - Materialeffizienz und Digitalisierung

Laufzeit:

03/2020– 02/2022

Einleitung:

Mit der Niedersächsischen Lernfabrik für Ressourceneffizienz (NiFaR) wurde an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften ein Kompetenzzentrum aufgebaut, um Mitarbeiter*innen aus Unternehmen im Bereich der Energieeffizienz sehr praxisorientiert weiter zu qualifizieren. In der NiFaR wurden und werden zahlreiche Schulungen zur Energieeffizienz in der Produktion, zur energieeffizienten Robotik, Drucklufteffizienz und Energiemesstechnik durchgeführt.

Projektziel Materialeffizienz:

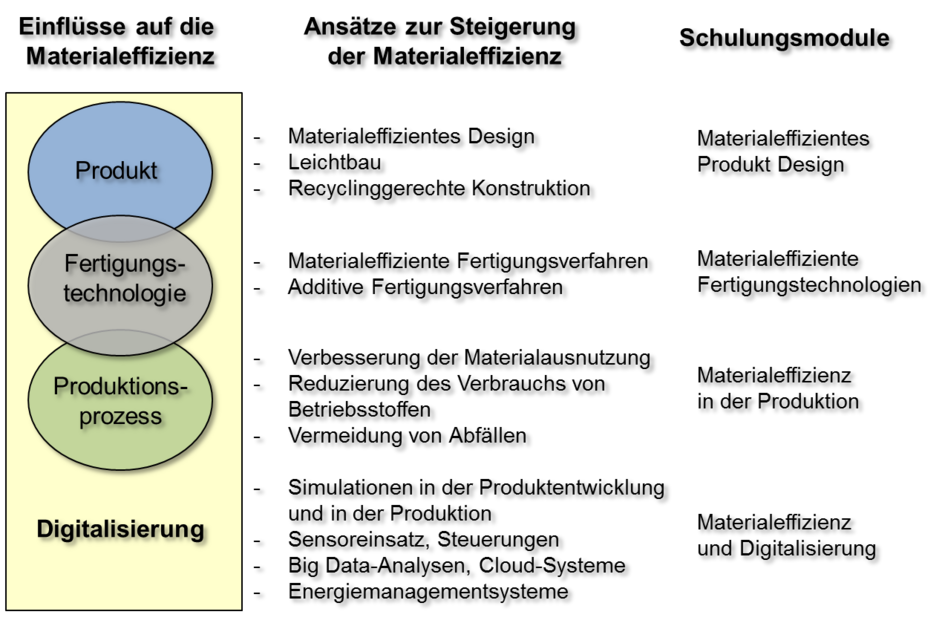

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung des Themas Materialeffizienz wurde dieser Schulungsumfang um Schulungen zur Materialeffizienz erweitert. Die unterschiedlichen Einflüsse auf die Materialeffizienz in produzierenden Unternehmen werden in Abbildung 1 dargestellt.

Projektziel Digitalisierung:

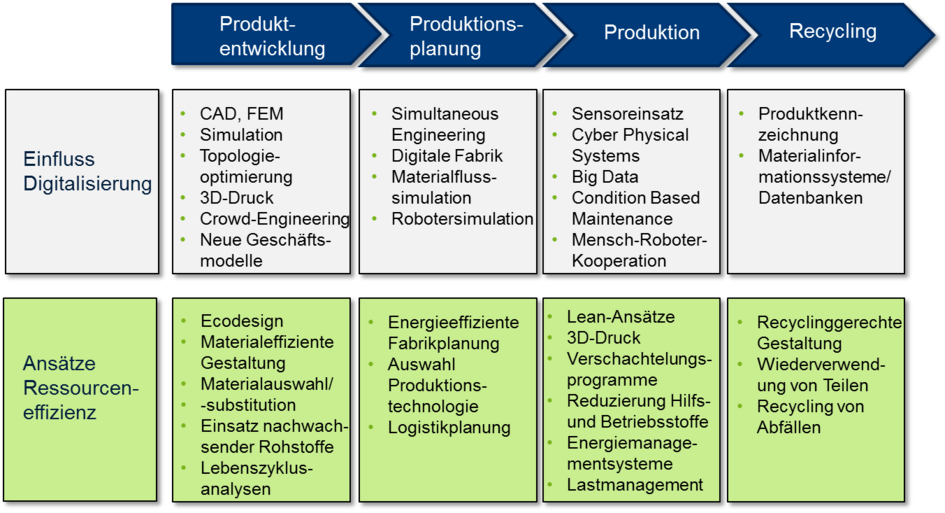

Durch die zunehmende Verbreitung der Digitalisierung ergeben sich neue Möglichkeiten und Ansätze zur Ressourceneinsparung. Simulationen in der Phase der Produktentwicklung können helfen, den Materialeinsatz des Produktes zu optimieren. Die Simulation von Logistik- und Produktionsabläufen trägt dazu bei, Verschwendungen im Materialfluss zu vermeiden. Durch die zunehmende Verbreitung von kostengünstigen Sensoren können umfangreiche Daten über Materialbewegungen und Energieverbräuche gewonnen werden. Diese Daten können über Big Data-Analysen ausgewertet werden, um Ansätze zur Steuerung und Regelung von Materialflüssen und Energieverbräuchen zu entwickeln. Die Visualisierung der Daten in Energiemanagementsystemen bringt eine Transparenz, die neue Ansätze zur Optimierung aufzeigt. Die Einflüsse der Digitalisierung auf die Materialeffizienz werden in Abbildung 2 dargestellt.

Projektziel

Ziel dieses Projekts ist der Ausbau der Lernfabrik für Ressourceneffizienz um das Thema Digitalisierung. Dazu sollen digitale Technologien (Sensoren, Speicherprogrammierbare Steuerungen, Datenbanken, Visualisierungstechniken) in die Lernfabrik integriert werden. Ziel ist, Mitarbeiter*innen aus Unternehmen Möglichkeiten der Digitalisierung und sich daraus ergebene Ansätze zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs in praxisorientierten Schulungen aufzuzeigen. Praxisorientiert bedeutet, dass die Schulungsteilnehmer*innen die Möglichkeit haben, theoretisch vermittelte Ansätze praktisch umzusetzen und die Einsparpotenziale zur Materialeffizienz direkt zu erleben.

Projektleiter:

Prof. Dr.-Ing. Holger Brüggemann

Programm:

Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Förderung im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur Optimierung des betrieblichen Ressourcen- und Energiemanagements.

AHEAD I4.0 - Achat Hermes Easy Adapter Industrie4.0

Laufzeit:

10/2019 - 10/2020

Beschreibung:

Im Rahmen des Projekts AHEAD 4.0 arbeitet das Instituts für Produktionstechnik unter der Leitung von Herr Prof. Dr.-Ing. U. Triltsch an einer ‚smarten‘ Lösung für alte und neue Leiterplattenbestückungslinien.

Das Hermesprotokoll, der neue „Standard“ der M-to-M Kommunikation in SMT-Anlagen, soll mit Hilfe von Einplatinencomputern in den Achat5 Produkten integriert werden, um so die Anlage diagnosefähig und die Produkt-Rückverfolgbarkeit (Traceability) effizienter zu gestalten.

Umgesetzt wird dies u.a. mit Simulationsmodellen und Hardware-in-the-Loop Technik in der Ostfalia Testumgebung für Industrie 4.0 Anwendungen.

Projektleiter:

Prof. Dr.-Ing. Udo Triltsch

Digitalisierung im Vertrieb

Die Nutzung von Social Media zur Unterstützung der Kaufentscheidung im Vertrieb.

Laufzeit:

2018-2019

Beschreibung:

Bundesweite Studie zur Ermittlung zentraler Herausforderungen der Digitalisierung im Vertrieb

Projektleiter:

Prof. Dr. rer.pol. Tobias Frenzel

Studien zum Download:

Digitalisierung im Vertrieb - Prof. Dr. Tobias Frenzel (PDF, 4,40 MB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei)

Qualifizierung im Vertrieb - Prof. Dr. Tobias Frenzel (PDF, 2,52 MB) (öffnet neues Fenster), (nicht barrierefrei)

Recycling 4.0

Digitalisierung als Schlüssel für die Advanced Circular Economy am Beispiel innovativer Fahrzeugsysteme - Teilprojekt Ostfalia IPT

Laufzeit:

Juni 2018 - Mai 2021

Beschreibung:

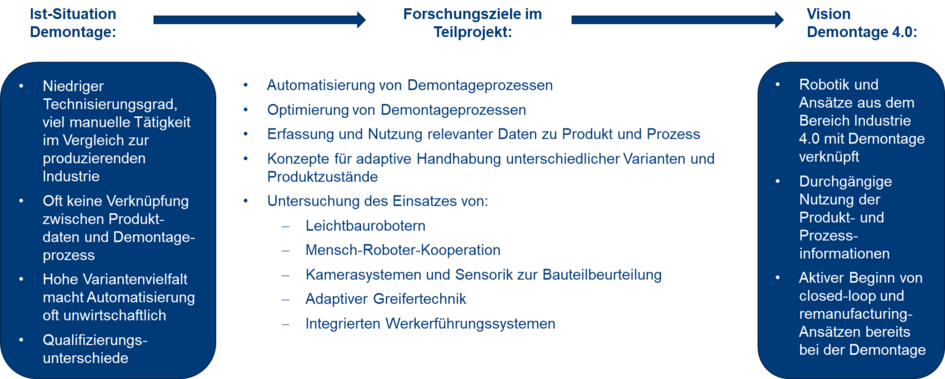

Ziel des Projektes Recycling 4.0 ist es, einen effizienteren Recycling Prozess durch einen gezielten Informationsaustausch zu ermöglichen. Mithilfe von Technologien aus dem Bereich der Digitalisierung sollen Informationen entlang der kompletten Supply Chain erfasst und interpretiert werden. Anschließend sollen diese Daten in einem Informationsmarktplatz für andere Beteiligte geeignet zur Verfügung gestellt werden. Das Teilprojekt der Ostfalia „Demontage 4.0 und Informationsmodell für Recycling 4.0 in der Advanced Circular Economy“ unter der Gesamtleitung von Herrn Prof. Dr. Brüggemann wird vom Institut für Produktionstechnik (IPT, Prof. Brüggemann) und dem Institut für Verteilte Systeme (IVS, Prof. Bikker) bearbeitet. Das IPT beschäftigt sich mit dem Einsatz von Automatisierungstechnik und Data-Processing Methoden aus der Industrie 4.0, um im Bereich Demontage Potenziale für die Advanced Circular Economy zu realisieren. Hierbei werden Handhabungssysteme unter Berücksichtigung des technischen Entwicklungsstandes aus dem Bereich der Robotik sowie Bildverarbeitungstechniken und künstliche Intelligenz als Methoden zur Integration innovativer Automatisierungssysteme im Bereich Demontage erforscht.

Das Projekt "Recycling 4.0" ist ein EFRE-Verbundprojekt der TU Clausthal, TU Braunschweig und der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Als Kooperationspartner im Innovationsverbund des Teilprojektes wirken überdies die eck*cellent IT GmbH, die Glaub Unternehmensgruppe, die MAN Truck&Bus AG, die RETEK AG sowie die LRD GmbH & Co. KG mit.

Landesförderung:

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Projektleitung:

Prof. Dr.-Ing. H. Brüggemann

Mitarbeiter:

Hendrik Poschmann, M. Eng.

Niedersächsische Lernfabrik für Ressourceneffizienz (NiFaR)

Laufzeit:

2013 - 2020

Einleitung:

Die Niedersächsische Lernfabrik für Ressourceneffizienz (NiFaR) ist ein Projekt, das im Rahmen eines EFRE-Projektes vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert wird.

Zielsetzung:

Durch Mitarbeiterschulungen im Bereich der energieeffizienten Produktion/Planung können Unternehmen ihr Personal in der NiFaR gezielt weiterbilden und für das Thema Energieeinsparung sensibilisieren. Dabei liegt der Fokus des Lehrbetriebes auf die praxisnahe und anwenderorientierte Wissensvermittlung und Anwendung. Die Schulungen finden in der Lernfabrik am Institut für Produktionstechnik (IPT) der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften statt.

Der Wissenstransfer von Inhalten aus der Lehre und Forschung erfolgt durch die Kombination aus Theorievermittlung und Anwendung des Gelernten an Versuchsständen und am Fertigungsprozess.In Ein- oder Zweitagesschulungen können sowohl Planer und Meister als auch Werker weitergebildet werden. Die Schulungen sind modular aufgebaut und können individuell an die Bedürfnisse der Unternehmen angepasst werden.

Der Inhalt der Schulungen umfasst die fertigungsrelevanten Themen:

- Drucklufteffizienz

- Montage-/ Schraubertechnik

- effiziente Antriebe

- Energieeffizienz bei Werkzeugmaschinen

- Prozesswärme

- Beleuchtung

- Klimatisierung von Werkhallen

- Energiedatenerfassung und Analyse eines Fertigungsprozesses mit Hilfe des Energiewertstromdesigns.

Neben dem Schulungsbetrieb führt das IPT Forschungs- und Industrieprojekte mit Unternehmen im Bereich der Energieeffizienz durch. Diese reichen von Potentialanalysen zu Möglichkeiten der Energieeinsparung über den Aufbau von Energiedatenerfassung-Systemen bis hin zur energieeffizienten Gestaltung von Werkzeugmaschinen und Robotern.

Roboprint - Entwicklung eines Extruderwerkzeugs für den robotergestützten 3D-Druck

Laufzeit:

2018 - 2020

Einleitung:

Herausragende Merkmale der additiven Fertigungsverfahren liegen darin, dass zur Herstellung von individuellen Produkten keine speziellen Werkzeuge benötigt werden. Geometrische Restriktionen konventioneller Fertigungsverfahren entfallen dadurch. Die Montagekomplexität kann durch Teilezusammenfassung reduziert werden. In Bezug auf die Realisierung von Leichtbaukonzepten, komplexer Geometrien und individuell angepasster Produkte sind den generativen Fertigungsverfahren kaum Grenzen gesetzt. Trotzdem beschränken sich die Anwendungen bis heute auf die Fertigung von Einzelstücken, Kleinserien, Pilotserien oder Ersatzteilen. Der Hauptgrund für diese Entwicklung liegt in der hohen Fertigungszeit additiver Verfahren.

Zielsetzung:

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Extruderwerkzeugs, das in Verbindung mit einem in 6 Achsen verfahrbaren Industrieroboter in der industriellen Produktion einsetzbar sein soll, um dort hochpräzise Toleranzen auszugleichen oder Teile von größerer Bauteildimension herzustellen, die mit den am Markt verfügbaren 3D-Druckern nicht herstellbar sind.

Projektpartner:

Theyson Extrusion

Begleitendes Innovationsmanagement (BINNOPTA)

Begleitendes Innovationsmanagement zur Optimierung des Adoptionspotentials Laseraktiver Polymeroptischer Fasern in der regionalen Wirtschaft (BINNOPTA) - Teilprojekt im Innovationsverbund LaPOF (EFRE-Projekt)

Laufzeit:

2017 - 2020

Einleitung:

Der Innovationsverbund zu Laseraktiven Polymeroptischen Fasern (LaPOF) setzt sich zusammen aus dem Verbundleiter der TU Braunschweig und den Verbundpartnern Leibniz Universität Hannover, der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und dem Laser Zentrum Hannover e.V.. Verbundziel ist die Erforschung von laseraktiven POF als aktive Strahlquelle. BINNOPTA ist ein Teilprojekt von LaPOF das vom Institut für Produktionstechnik der Ostfalia Hochschule durchgeführt wird.

Zielsetzung:

Untersuchung des Adoptionspotentials des erforschten Lasersystems in der regionalen Wirtschaft (Photonik, Mobilität, Verkehr)

Ansatz:

- 3-stufige Untersuchung mit Einbindung der Forschungs- und Praxispartner.

- Identifikation von Vermarktungspotenzialen: Klärung der zentralen Frage, inwiefern die entwickelte Lösung die Bedürfnisse und Nutzenerwartungen der Nachfrager besser befriedigt als bereits verfügbare bzw. etablierte Lösungen.

- Klärung des Nutzens des begleitenden Innovationsmanagements

Mensch-Roboter-Kooperation (MRK)

- 19.02.17 15:00

- Prof. Dr.-Ing. Holger Brüggemann

Einleitung:

Das IPT beschäftigt sich mit der Anwendung von Mensch-Roboter-Kooperation im industriellen Umfeld.

Zielsetzung:

Am IPT werden die Entwicklung und Anwendung adaptiver Greifer, der Einsatz von Kamerasystemen sowie Anwendungsmöglichkeiten mobiler Roboter untersucht.

Weiterhin wird an der Nutzung additiv hergestellter Bauteile für Greifer und Sicherheitsvorkehrungen sowie an Mensch-Maschine-Schnittstellen für eine intuitive Bedienung von Leichtbaurobotern geforscht.

Mensch-Roboter-Kooperation (MRK)

Einleitung:

Das IPT beschäftigt sich mit der Anwendung von Mensch-Roboter-Kooperation im industriellen Umfeld.

Zielsetzung:

Am IPT werden die Entwicklung und Anwendung adaptiver Greifer, der Einsatz von Kamerasystemen sowie Anwendungsmöglichkeiten mobiler Roboter untersucht.

Weiterhin wird an der Nutzung additiv hergestellter Bauteile für Greifer und Sicherheitsvorkehrungen sowie an Mensch-Maschine-Schnittstellen für eine intuitive Bedienung von Leichtbaurobotern geforscht.

EFRE-Infrastrukturmaßnahme REMO: Aufbau einer Rasterelektronenmikroskopie

Kurzfassung:

Im Rahmen einer EFRE-Infrastrukturmaßnahme wurde am Standort Wolfenbüttel ein FE-Rasterelektronenmikroskop (Sigma 500 von ZEISS) mit einer EDX-Elementanalyse (Oxford Instruments) beschafft.

Mit Hilfe elektronenoptischer Untersuchungen sollen anwendungsorientierte Forschungsprojekte durch materialkundliche Erkenntnisse unterstützt und ergänzt werden.

Im Fokus stehen dabei die in der HRK Forschungslandkarte gelisteten Schwerpunkte „Fahrzeugbau, Kunststoffe und Materialwissenschaften“ sowie „Erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz“.

Kooperationspartner:

Drittmittelgeber: EFRE Infrastruktur

Laufzeit: seit 2016

Fördersumme: 450.000 €

Organisationseinheit: Fakultät Maschinenbau, Institut für Produktionstechnik

Untersuchung neuer Rapid-Tooling - Ansätze mit dem Metall-Lasersintern RapToLas

Kurzfassung:

Im Rahmen einer Infrastrukturmaßnahme soll am Standort Wolfenbüttel ein Gerät zum Metall-Lasersintern beschafft werden, um anwendungsorientierte Forschungsprojekte initiieren und durchführen zu können. Im Fokus stehen dabei die in der HRK Forschungslandkarte gelisteten Schwerpunkte „Fahrzeugbau, Kunststoffe und Materialwissenschaften“ sowie „Erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz“.

Mit der neu zu beschaffenden Metall-Lasersinteranlage (Direct Metal Laser Sintering) können erstmals die für die schnelle Werkzeugerstellung (Rapid Tooling) relevanten Materialien Stahl, Titan und Keramik eingesetzt werden.

Untersucht werden u. a. Möglichkeiten zur generativen Fertigung von Presshärte-Werkzeugen mit integrierten Kühlkanälen sowie das Verschleißverhalten dieser Werkzeuge im Realbetrieb.

Kooperationspartner:

Drittmittelgeber: EFRE Infrastruktur

Laufzeit: 2016 – 2017

Fördersumme: 374.000 €

Organisationseinheit: Fakultät Maschinenbau, Institut für Produktionstechnik

Energieeffiziente Roboterprogrammierung

Laufzeit:

bis Ende 2018

Einleitung:

Die zunehmende Ressourcenknappheit und die steigenden Energiepreise zwingen die Unternehmen der Fahrzeugindustrie dazu, ihre Umweltstrategie zu überdenken. Die stetig wachsende Automatisierung verlangt von ihnen die Reduzierung des Energiebedarfs. Die vielfach eingesetzten Fertigungsroboter bedürfen einer energieeffizienten Planung. Ein Ansatz hierin besteht in der energieeffizienten Programmierung des Roboters.

In Kooperation mit der Volkswagen AG führt das Institut für Produktionstechnik (IPT) der Ostfalia HaW das Projekt „Energieeffiziente Roboterprogrammierung“ durch.

Zielsetzung:

Ziele des Projektes sind sowohl die Festlegung von Energieeffizienzmaßnahmen und die Definition eines praxisbezogenen Leitfadens zur energieeffizienten Roboterprogrammierung als auch die praktische Umsetzung mit Hilfe der Digitalen Fabrik. Immer im Vordergrund stehen der Bezug zur Praxis und die Anwenderorientierung.

Der Leitfaden zur energieeffizienten Roboterprogrammierung wurde mit Hilfe des Programms „ Process Simulate“ in zwei Robotern der vorderen Türenanlage des Golfs 7 implementiert und in der Pilot-Halle in Wolfsburg getestet. Das Resultat zeigt, dass bei den getesteten Robotern eine Einsparung von 24 % bis ca. 32 % an Energie und 5,3 % bis 24 % der Zeit erzielt wurde. (s. Abbildung unten)

Weiterhin arbeitet das IPT verstärkt mit der Volkswagen AG zusammen um eine Energiereduzierung bei weiteren Robotern zu erzielen.

OPTISTUF

Einleitung:

Durch den Einsatz hochfester Stahlbleche im Karosseriebau kann die Blechdicke bei gleichbleibenden Festigkeitsanforderungen reduziert werden. Die damit verbundene Gewichtseinsparung der Kraftfahrzeuge reduziert die CO 2-Emission und den Treibstoffbedarf. Problematisch bei dieser Entwicklung ist, dass geringe Blechdicken und hohe Materialfestigkeiten die Rückfederung der Blechbauteile stark ansteigen lässt.

Zielsetzung:

Mit Hilfe der Simulation soll ein neuer Forschungsansatz untersucht werden. Die Vorziehstufe in einem mehrstufigen Umformprozess soll dabei bewusst modifiziert werden, um die Rückfederung zu reduzieren. Die Ergebnisse werden durch einen Realversuch validiert. Somit ist es möglich, die Maßhaltigkeit der Strukturbauteile zu steigern und einen Beitrag für die Beherrschung des Leichtbaus zu leisten.

HECI - Human Engineering Computer Interface

Einleitung:

Zur Optimierung der manuellen Montagetätigkeiten können Menschsimulationen (Human Engineering) eingesetzt werden. In der Praxis kommen Menschsimulationen allerdings selten zum Einsatz, da die Generierung derartiger Simulationsmodelle mit herkömmlichen Eingabegeräten sehr zeitaufwändig und umständlich ist. So wird für die Erstellung einer Menschsimulation eines einminütigen Montageprozesses ein zeitlicher Aufwand von 50–60 Minuten benötigt.

Zielsetzung:

Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer innovativen und interaktiven Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Engineering Computer Interface), mit der die Erstellung von Menschsimulationen um den Faktor 10 beschleunigt werden soll. Dieses Interface wird als Eingabe- und Manipulationsgerät in Form eines physischen Menschmodells realisiert. Die realen Positionen und Orientierungen dieses Modells werden in allen sechs Freiheitsgraden mittels Sensoren erfasst und auf das Menschmodell in der Digitalen Fabrik übertragen.