Leibniz-WissenschaftsCampus "Postdigitale Partizipation" Braunschweig

Leibniz-WissenschaftsCampus "Postdigitale Partizipation" Braunschweig (2. Förderphase) (Teilvorhaben des gleichnamigen Verbundprojekts – DigiPart)

MeSch - Meritorischer Schlüssel: Bedürfnisbefriedigung in der postdigitalen Welt

Projektleitung: Prof. Dr. habil. Harald Rau

Mitarbeiter*innen: Anna-Sophie Brucks M.A. (Mitarbeiterin), Viktoria Heyer M.A. (Promovendin in MeSch)

Projektlaufzeit: 01.10.2023 - 30.09.2027

„Medienökonomie ist und bleibt stets auch Gesellschaftswissenschaft.“ (Rau 2016, S.22)

Eines der zentralen theoretischen Konzepte zur Begründung öffentlich-rechtlicher Medienangebote ist die Medienmeritorik; diese greift zurück auf das Konzept der meritorischen Güter, 1959 vom Finanzwissenschaftler Richard A. Musgrave publiziert.

Meritorische Güter weisen gemäß ihrer Definition über die Einordnung als klassische private oder öffentliche Güter hinaus – es handelt sich hier um jene Güter, die in einer gegebenen Marktsituation aus gesamtgesellschaftlicher Sicht zu wenig nachgefragt werden und deren Refinanzierung auf Basis des Marktgeschehens nicht gewährleistet ist. Typische Beispiele hierfür sind im Bereich der kulturellen Angebote (Theater, Museen, Opernhäuser) zu finden.

Für die Medienökonomie ist und bleibt die Meritorik ein zentrales volkswirtschaftlich verschränktes Konstrukt – innerhalb Europas jeweils national aber auch international wird die Subventionierung von Medienorganisationen über eine die Staatsferne sichernde Gebühr oder - dann nicht mehr staatsfern - über Steuergelder mit gesellschaftsbezogener Logik begründet; am Ende fußt die gesamte Diskussion eines Public Value auf diesem zutiefst wirtschaftswissenschaftlich begründeten Konstrukt der Meritorik.

Es gibt Kontexte, die Marktmechanismen außer Kraft setzen; die Diskussion um Marktversagen und staatliche Eingriffe begleiten Kultur- wie Medienökonomie seit Jahrzehnten, genau deshalb ist das seitens der Finanzwissenschaft angebotene Konzept der Meritorik so attraktiv, um genau diese dem Marktversagen unterliegenden oder einer Nichtmarktökonomie zuzuordnenden Angebote zu begründen.

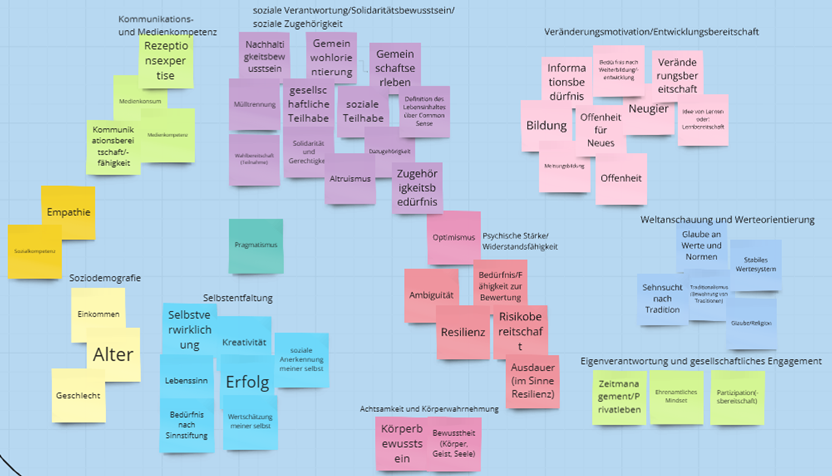

In einem ersten Schritt wird im Projekt eine Skala entwickelt, die am Gemeinwohl orientierte Bedürfnislagen im Kontext des Kulturangebots nachweist. Da ein systematischer Nachweis kollektiver Bedürfnisse schnell an seine Grenzen stößt, geschieht dies auf der Ebene des Individuums.

Die zu entwickelnde Skala wird im Idealfall die Arbeit an und mit nachfrageorientierten und möglicherweise quotenstarken Kultur- und Medienangeboten ermöglichen, die meritorische Bedürfnisse ansprechen. So kann die erhoffte Quantifizierung von meritorischen Bedürfnissen sehr konkrete Handlungsempfehlungen für das Management, die Weiterentwicklung und die (demokratieförderliche) Ausgestaltung von Kultur und Medien ermöglichen.